Modalités du livre édité électroniquement

Par Jean-Michel Salaun le dimanche 11 mars 2007, 14:03 - Édition - Lien permanent

Ce billet a été rédigé par Charles Mercure, étudiant de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information dans le cadre du cours sur l'économie du document.

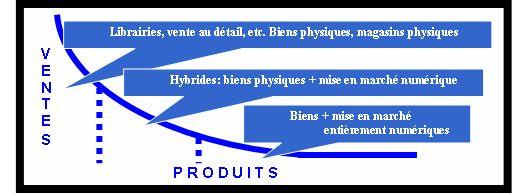

En reprenant le thème de l’effet «longue traîne» sur le monde de l’édition, j’aimerai faire un survol des produits d’édition sensés se «nicher» à l’extrémité droite de la dite traîne et dont la majorité sont produits et vendus par le biais du numérique selon le graphique suivant inspiré de Chris Anderson :

En plus des nombreuses compilations, gratuites ou payantes, de livres électroniques où l’on retrouve les œuvres appartenant au domaine public comme Gutenberg, Gallica, et, plus près de nous, La bibliothèque électronique du Québec, des pléthores de livres sont maintenant édités et vendus sur l’Internet.

Certains éditeurs électroniques jouent le rôle de distributeurs en offrant des livres tels qu’ils se retrouvent déjà sur le marché physique comme c’est le cas de Numilog, qui présente aussi des livres audio en format MP3.

D’autres se présentent comme une véritable alternative à l’édition traditionnelle et choisissent parmi une variété grandissante de formats électroniques (PDF, RTF, SGML, XML, etc.) pour publier des œuvres qui ne se verront peut-être jamais imprimées, si ce n’est par une imprimante personnelle ou un imprimeur à la demande comme le sont Lightning Source et Xlibris.

Incidemment, il semble que les éditeurs électroniques ont trouvé un autre marché florissant à vendre leurs services aux auteurs qui doivent parfois payer le gros prix (jusqu’à 500$). Ces services comprennent le choix d’un format, la mise en page adaptée, la correction du texte, la conception de la couverture, l’impression, la distribution, et plus encore. Par exemple, on peut lire dans la foire aux questions de l’un de ces éditeurs :

«EST-CE QUE VOUS POUVEZ RÉDIGER LES OUVRAGES À NOTRE PLACE ?

Oui, tout à fait. Nous pouvons écrire intégralement tout votre ouvrage. Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter par mail. Vous pouvez aussi nous envoyer par mail un texte non structuré, non finalisé, écrit avec vos mots et votre style. Votre texte sera alors entièrement réécrit par nos soins, en conservant (si vous le souhaitez) vos mots et votre style. Dans les deux cas, le texte vous est soumis pour validation avant publication. »

Paradoxalement, la majorité des éditeurs électroniques mettent une énergie non négligeable dans la mise en page de ces livres afin qu’elle s’apparente le plus possible à des livres physiques (format, lettrage, couverture, quatrième de couverture, etc.). Ils promettent souvent d’envoyer un certain nombre d’exemplaires imprimés à l’auteur en guise de récompense palpable. Comme quoi, il n’y a rien d’aussi gratifiant pour un auteur que de se voir édité sur le bon vieux codex en papier.

Qui plus est, pour pallier le fait que les auteurs n’auront pas la satisfaction de voir leur livre dans la vitrine d’un libraire de «briques et de mortier» (pour emprunter une expression chère à Chris Anderson), ces éditeurs organisent des activités sociales ou s’approprient des lieux physiques pour donner à leurs auteurs l’équivalent promotionnel des séances de dédicaces. C’est le cas de cette librairie-café de Montréal. À défaut d’un livre à signer qu’ils peuvent emporter chez eux, les lecteurs ont tout de même l’occasion de rencontrer les auteurs et de consulter une version papier de leur œuvre, digne vestige trônant au milieu des terminaux électroniques d’un genre de cybercafé.

Tout cela témoigne des avantages ontologiques indéniables, tant pour l’auteur que pour le consommateur, des livres physiques, à savoir leur troisième dimension, leur poids, leurs couleurs, et même leur odeur. Je connais un amant de littérature dont le premier plaisir à l’achat d’un livre est d’en humer l’effluve en en compulsant rapidement les pages.

Mais ces avantages ont aussi leurs revers. Face au monolithisme de son ancêtre, le livre électronique peut se vanter d’une plasticité accrue. Les éditeurs électroniques commencent à peine à la maîtriser. Progressivement, on voit se profiler la «redocumentarisation» du livre.

Peu à peu, les éditeurs consentent, ouvertement ou tacitement, à ce que le contenu des livres dont ils possèdent les droits soit morcelé pour le rendre «visible» aux moteurs de recherches de toutes sortes comme par exemple Google Book Search. Le programme «cherchez au cœur» d’Amazon est un exemple où l’objectif mercantile est moins subtil.

Récemment, le livre électronique a pris une modalité qui donne un sens nouveau à l’expression «édition électronique». On peut acheter des livres incomplets et participer à leur édition collective : il s’agit du service Roughcuts.

Chez Random House et Harper Collins, on vous permet de faire des recherches plein texte à l’intérieur de certains livres de leur catalogue par l’entremise d’un «widget» que l’on peut insérer dans n’importe quel site web ou sur un billet. Le «widget» se copie et se colle sur un site moyennant une commande HTML. Il prend alors la forme d’une icône représentant la couverture du livre physique. Là encore on n’est qu’à quelques pixels et à un seul clic d’acheter le livre.

En terminant, je tiens à rappeler que les bandes-dessinées en ligne (interactives ou non) sont parmi les livres électroniques les plus édités, même au Québec. On peut les acheter à la pièce ou s’abonner et recevoir des points que l’on peut dépenser ensuite pour acheter des numéros (Voir le site de Coffre à BD). Il s’agit souvent de reprise de titres qui ne sont plus édités en BD physiques. On est en présence d’un cas patent de résurrection de titres morts grâce à l’effet «longue traine».

J’ai omis plusieurs autres modalités du livre électronique mis en marché électroniquement mais je compte sur vous pour m’indiquer celles qui vous semblent les plus significatives…

Commentaires

Bonjour messieurs Salaun et Mercure,

J'ai lu avec grand intérêt ce billet (Modalités du livre édité électroniquement). J'y ai découvert deux liens vers notre site Internet. Je me permets ici de commenter les deux passages où se retrouvent ces liens.

1. «Incidemment, il semble que les éditeurs électroniques ont trouvé un autre marché florissant à vendre leurs services aux auteurs qui doivent parfois payer le gros prix (jusqu’à 500$).»

Il faut mal connaître le monde de l'édition pour affirmer que 500.00$ soit un «gros prix» à payer. Notre maison d'édition en ligne, la Fondation littéraire Fleur de Lys, une organisation à but non lucratif, est de loin de moins dispendieux des éditeurs en ligne à compte d'auteur. Les prix en France peuvent atteindre 7,000 euros. Vous avez bien lu : sept milles euros. Au Québec, l'édition traditionnelle à compte d'auteur peu atteindre... Tenez-vous bien : 15,000$. Et dans un texte paru dans l'édition du 11 mars 2007 du quotidien montréalais La Presse, (manuscritdepot.com/CPARTS... on parle du double (30,000$), en prenant soin d'ajouter «selon le nombre d'exemplaires». Et dans ce type d'édition, à compte d'auteur, il n'y a pas d'Internet; les exemplaires sont distribués en librairies. Et au bout de trois mois, période de la durée de vie d'une nouveauté en librairies, l'auteur se retrouvent avec des dizaines de boites d'exemplaires de ses livres dans son sous-sol.

Nous avons aussi comparé nos 500.00$ à l'offre du fournisseur de services aux auteurs préférant l'autoédition : manuscritdepot.com/editio... Conclusion, nous sommes encore et toujours les moins dispendieux sur le marché de l'édition en ligne, sauf que nous avons le courage de nous présenter tel que nous sommes : un éditeur «à compte d'auteur».

En effet, il faut un certain courage au Québec pour s'afficher comme un éditeur à compte d'auteur puisque ce type d'édition a depuis longtemps la très mauvaise réputation d'exploiter sans retenu le rêve de l'auteur d'être publié. Cette exploitation tient au fait que l'éditeur à compte d'auteur, qui est souvent rien de moins qu'un imprimeur déguisé en éditeur, ne se donne pas la peine de ramener l'auteur sur terre le temps venu de passer sa commande d'exemplaires. Plus le nombre d'exemplaires commandés par l'auteur sera élevé, plus l'éditeur-imprimeur fera de profit. On proposera à l'auteur de jumeler sa commande personnelle à une commande pour l'option «Distribution en librairies». Et là les choses se gâtent réellement parce que l'auteur se voit déjà dans les vitrines de toutes les librairies au Québec. Ce qu'il oublie, c'est l'absence de promotion, à moins de payer encore un peu plus pour ajouter l'option «Publicité». Pis encore, il oublie ou ne connait tout simplement pas la durée de vie très limitée d'une nouveauté en librairie. Au bout de trois mois, les librairies retournent à l’auteur les exemplaires invendus de son livre.

En France, il en va tout autrement avec l’édition à compte d’auteur. D’abord, elle est encadrée par la loi, ce qui n’est pas le cas au Québec. Ensuite, on ne dévalorise pas tout autant qu’au Québec l’auteur qui a pris la décision de payer pour être édité. Bon nombre de Français ne jugent pas d’emblée que l’auteur qui n’a pas su intéresser un éditeur traditionnel à son œuvre ne vaut pas la peine qu’on s’y arrête. En France, l’éditeur à compte d’auteur est reconnu comme un éditeur, non pas au Québec. Pour être reconnu comme un éditeur au Québec, il ne faut pas que l’auteur débourse un cent.

Le principe est noble. Il est même au cœur de l’argumentaire de l’Union des Écrivaines et des Écrivains Québécois (UNEQ), le plus puissant syndicat dans ce secteur. Malheureusement, la noblesse du principe ne le rend pas nécessairement réaliste compte tenu que nos éditeurs refusent plus de 90% des manuscrits soumis à leur attention. L’édition à compte d’éditeur, ainsi nommée parce que l’éditeur prend tous les risques, contrairement à l’édition à «compte d’auteur» où ce dernier assume lui-même tous les risques, est et demeure peu accessible. Et l’édition traditionnelle à compte d’auteur n’améliore pas l’accessibilité à l’édition en raison des milliers de dollars facturés à l’auteur.

Notre fondation plafonne sa demande à l’auteur à 500.00$. Et il faut lire la précision publiée sur notre site : «Si votre manuscrit est accepté par notre comité de lecture, il faut verser un don de 500.00$ à notre fondation en retour duquel vous recevrez 10 exemplaires papiers de votre manuscrit. Si vous vendez ces 10 exemplaires au prix conseillé (24.95$), votre contribution réelle est de 250.00$. Cet engagement permet à la fondation d'autofinancer ses activités. Notez que notre fondation ne reçoit aucun support gouvernemental. Elle se finance uniquement grâce aux dons des auteurs et des lecteurs.» Bref, le 500.00$ est réduit à 250.00$ lorsque l’auteur peut vendre les 10 exemplaires papier de son livre qu’il reçoit en contrepartie de son don.

Il y a des éditeurs en ligne qui ne demandent aucune contribution à l’auteur. Mais ce bel accueil cache souvent un piège : la cession de droits obligatoire. Le contrat d’édition stipule que l’auteur cède ses droits d’auteur à l’éditeur, comme c’est la pratique dans le secteur de l’édition traditionnelle. On justifie alors l’obligation de cette cession de droits à l’éditeur en soutenant que c’est ce dernier qui, après tout, prend tous les risques. L’Union des Écrivaines et des Écrivains Québécois (UNEQ) se bat depuis des années pour que les éditeurs (traditionnels) laissent tomber cette cession de droits au profit d’une licence d’édition, limitée dans le temps (ex. : 2 ans). Et le contexte actuel du marché du livre donne raison à l’Union. Nous l’avons vu, la durée de vie d’une nouveauté en librairies dépasse rarement trois mois. Or, obliger l’auteur à céder ses droits d’auteur jusqu’à 50 ans après sa mort, est très exagéré compte tenu d’une durée de vie en librairies de trois mois. C’est que l’éditeur veut aussi prendre le risque «de faire de l’argent plus tard avec le livre», notamment au décès de l’auteur, à l’image des propriétaires des galeries d’art avec les peintres.

Au Québec, aucune loi ne s’applique dans le cas où le livre édité est retiré du marché, contrairement à la France. L’auteur français peut récupérer de son éditeur ses droits d’auteur sur son œuvre s’il prouve que l’éditeur ne répond plus à la demande et que son éditeur n’a pas l’intention de faire un nouveau tirage de son œuvre compte tenu de la faible demande. Au Québec, seule une clause volontaire au contrat d’édition le spécifie. Mais dans les deux pays, l’auteur rencontre la même difficulté : trouver l’argent pour amener l’affaire devant un tribunal.

Autrement dit, on peut vanter le fait que l’édition à compte d’éditeur ne coûte rien à l’auteur, mais il ne faut pas oublier que pour ce faire il cède ses droits d’auteur et, par le fait même, le contrôle de l’offre et de la demande. Tout va pour mieux si son livre connaît le succès en dedans des trois premiers mois. Autrement, il doit passer à autre chose.

Mais si l’auteur a été édité à compte d’éditeur en ligne, la durée de vie n’est pas limitée. Le livre demeure dans la vitrine virtuelle de l’éditeur en ligne et, le cas échéant, dans la libraire en ligne de cet éditeur, parfois même dans un vaste réseau de librairies en ligne. L’éditeur en ligne, contrairement à l’éditeur traditionnel, dispose d’une importante marge de manœuvre pour promouvoir ses auteurs et leurs œuvres.

Mais cette marge de manœuvre ne justifie toujours pas la cession de droit exigé par les «éditeurs gratuits» (à compte d’éditeur). Nous croyons que l’édition en ligne est et doit demeurer une «alternative» à l’édition traditionnelle. Il faut que l’auteur puisse poursuivre sa recherche d’un éditeur traditionnel tout en étant édité en ligne. Il faut aussi que l’auteur puisse rompre sans aucun préjudice son contrat d’édition en ligne advenant une offre d’un éditeur traditionnel qui réalisera son rêve original : être dans les «vraies» librairies. Cela impossible si l’auteur à céder ses droits à son éditeur en ligne, s’il a mordu à l’hameçon de la gratuité.

Certes, notre fondation exige une contribution de 500.00$ de la part de l’auteur, mais ce dernier conserve ses droits d’auteur sur son œuvre pour nous accorder seulement une licence d’édition pour une période de deux ans, renouvelable sans aucun frais autant de fois qu’il le veut, et il peut rompre son contrat d’édition avec nous en tout temps, sans aucun préjudice de quelque nature que ce soit, advenant qu’il accepte l’offre d’un éditeur traditionnel qui distribuera son livre en librairies traditionnelles.

Voici le deuxième passage que je vais commenter : «Qui plus est, pour pallier le fait que les auteurs n’auront pas la satisfaction de voir leur livre dans la vitrine d’un libraire de «briques et de mortier» (pour emprunter une expression chère à Chris Anderson), ces éditeurs organisent des activités sociales ou s’approprient des lieux physiques pour donner à leurs auteurs l’équivalent promotionnel des séances de dédicaces. C’est le cas de cette librairie-café de Montréal. À défaut d’un livre à signer qu’ils peuvent emporter chez eux, les lecteurs ont tout de même l’occasion de rencontrer les auteurs et de consulter une version papier de leur œuvre, digne vestige trônant au milieu des terminaux électroniques d’un genre de cybercafé.»

La librairie-café dont vous parlez est la nôtre. Il s’agit d’un projet, comme il est écrit dans l’article en lien avec l’expression. Voici l’URL du projet :

manuscritdepot.com/librai...

Vous écrivez : «s’approprient des lieux physiques pour donner à leurs auteurs l’équivalent promotionnel des séances de dédicaces» et «À défaut d’un livre à signer qu’ils peuvent emporter chez eux». Qu’est-ce que vous croyez ? Qu’une telle LIBRAIRIE-café, parce qu’elle est tenue par un éditeur en ligne, n’offrira pas sur place des exemplaires papier de ses livres ? Les éditeurs en ligne offrent des exemplaires papier de leurs livres. Le saviez-vous ? J’en doute lorsque je relis cet autre passage de votre texte : «la majorité des éditeurs électroniques mettent une énergie non négligeable dans la mise en page de ces livres afin qu’elle s’apparente le plus possible à des livres physiques». Vous écrivez bel et bien «s’apparente». L’éditeur en ligne ne travaille pas à la mise en page de ses livres pour qu’ils s’apparentent aux livres physiques; ses livres sont tout ce qu’il y a de plus… papier, physique. Car, règle générale, l’éditeur en ligne offre ses livres sur deux supports : numérique ET PAPIER. Pourtant, vous le souligné dans votre texte : «pour publier des œuvres qui ne se verront peut-être jamais imprimées, si ce n’est par une imprimante personnelle ou un imprimeur à la demande».

Et c’est ici que je trouve réponses à mes questions au sujet du titre de votre recherche («Modalités du livre édité électroniquement») et au sujet de cet autre passage : «J’ai omis plusieurs autres modalités du livre électronique mis en marché électroniquement», et au sujet de cette expression qui revient régulièrement : «éditeurs électroniques». L’usage des mots «électroniquement» et «électronique(s)» n’est pas pertinent.

Le livre édité électroniquement n’est pas nécessairement un livre électronique. Il peut être un livre papier au même titre que tous les autres livres dans les librairies traditionnelles. Et ce n’est pas parce qu’un livre papier est imprimé uniquement à la demande, qu’il faut abaisser cette option comme vous le faites dans votre texte («si ce n’est par une imprimante personnelle ou un imprimeur à la demande»). Il faut dire que l’édition en ligne s’est développée grâce à l’impression à la demande. Plus de 80% des ventes de notre maison d’édition en ligne sont des exemplaires papier imprimés à la demande. Sur Internet, il se vend davantage d’exemplaires papier imprimés à la demande que d’exemplaires numériques. En fait, si l’exemplaire électronique «s’apparente» autant au livre papier, c’est que l’exemplaire électronique vendu est souvent la maquette utilisée par l’imprimeur à la demande.

La lecture de votre texte m’a laissé sur l’idée que, pour vous, un livre papier n’est pas un vrai livre papier s’il n’est pas imprimé à des centaines d’exemplaires.

Force est de conclure que le retard du Québec dans le domaine de l’édition en ligne n’est pas étranger au manque de rigueur généralisé dans le traitement de l’information sur le sujet, tant par les professeurs que leurs étudiants. À ce manque de rigueur s’ajoute une attitude négative face à l’édition en ligne car, le moins que l’on puisse dire, c’est que votre texte est loin d’être objectif, contrairement à ce que nous annonce son titre.

Vous trouverez sur notre site Internet, plusieurs dossiers d’information qui vous aideront à revoir et à compléter votre texte :

manuscritdepot.com/editio...

manuscritdepot.com/editio...

manuscritdepot.com/editio...

manuscritdepot.com/editio...

Serge-André Guay, président éditeur

Fondation littéraire Fleur de Lys

TÉLÉPHONE

(514) 680-1211 (Montréal, Québec, Canada)

ADRESSE POSTALE

Fondation littéraire Fleur de Lys,

6678, 25ème Avenue,

Montréal,

Québec.

H1T 3L7

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

contact@manuscritdepot.com

SITE INTERNET

www.manuscritdepot.com

Merci pour votre point de vue et le temps que vous avez pris à développer vos arguments.

Comme il est décalé par rapport à la publication de ce billet. J'en ai repris des extraits dans un nouveau billet pour que les lecteurs du blogue puisse y avoir accès.

blogues.ebsi.umontreal.ca...

Cher M. Guay

Merci pour votre intérêt et votre généreuse contribution à mon tout premier billet qui aura au moins le mérite de l’avoir suscité. Il comporte bien des informations que je me propose de méditer lors de cette prochaine rentrée scolaire.

C’est bien malgré moi si en lisant ce dernier vous avez pu penser que les professeurs et étudiants de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information ont une attitude négative face à l’édition en ligne. Ici, à l’EBSI, je ne vois rien qui soit susceptible d’expliquer cette lenteur et cette dévalorisation de l’édition en ligne que vous relevez sur la scène québécoise. Bien au contraire, chez nous, particulièrement chez les étudiants en gestion de l’information électronique, le document électronique, sous toutes ses modalités, évoque une passionnante carrière peut-être encore davantage que chez les auteurs en herbe qui, en tâtonnant, aboutiront quelques fois chez vous. Tant mieux si vous en désillusionnez quelques-uns sans chercher à tirer profit de leur orgueil notoire. Je vous reconnais déjà cette aptitude à remettre les pendules à l’heure.

Comme je l’écrivais, il semble que ce soit tantôt les lecteurs, tantôt les auteurs eux-mêmes qui semblent parfois s’attacher à la tradition de cette industrie. Pourquoi? J’ai mentionné quelques idées personnelles mais il vous faudra chercher la cause du phénomène que vous décriez ailleurs qu’à l’EBSI… Pourquoi pas dans les facultés de littérature ou, encore plus loin, chez les acteurs de la scène littéraire québécoise (critiques, promoteurs, imprimeurs, etc.)?

Puisque le billet que vous commentez a été écrit dans le contexte d’un cours d’économie, je suis heureux que vous ayez pris le temps de positionner vos frais de 500$ (250$ après vente de 10 exemplaires) par rapport aux frais exigés par d’autres éditeurs à compte d’auteur. Je comprends bien et vous remercie pour les nuances très utiles que vous apportez à mon pauvre billet qui aurait été mieux intitulé «Quelques modalités…» et qui ne prétendait certainement pas être «objectif» dans le sens d’«exhaustif». Pour ce que j’en sais, cela dépasserait la portée inhérente à un tel billet.

Ce texte ne couvrait d’ailleurs qu’un aspect de ma modeste recherche consacrée à la théorie de l’effet «longue traîne» qui est commentée ailleurs sur ce bloc-note. Dans mon domaine d'étude, me semble-t-il, le commentaire d’un professionnel vaut beaucoup de ratiocinations théoriques. Et cependant, je me permets de rappeler que la théorie de Chris Anderson prédit justement que l’économie traditionnelle, qui sustente les best-sellers et décourage les petit et moyens tirages, sera bouleversée par la venue du numérique. Selon Anderson, l’édition «alternative», au sein de laquelle vous rangez vous-mêmes la Fondation Fleur de Lys, trouverait maintenant la place qui lui était destinée depuis longtemps par un marché de niches pointues resté jusque là inexploité parce que les coûts de production dissuadaient tout petit tirage. Cette demande latente est sensée faire écho à la création littéraire foisonnante que vous signalez par ces «90% des manuscrits soumis à l’attention des éditeurs» et qui ne va pas plus loin que leurs tablettes. Je crois n’avoir émis aucune appréciation personnelle de la scène littéraire alternative que je connais mal mais en revanche c’est un lieu commun que les plus gros tirages ne sont pas toujours garants de qualité.

Une ambiguïté me tiraille à la lecture de votre commentaire tout à fait instructif. Je ne saisis pas bien comment vous pourriez être reconnu comme éditeur au Québec sans avoir à vous conformer à un ensemble de lois qui concernent les marchés à grande échelle. Je ne vois pas non plus comment cette reconnaissance vous avantagerait si tant est que vous ne prétendiez pas rivaliser avec les grandes maisons d’édition et que vous souhaitiez demeurer accessible aux auteurs de la scène alternative.

Quoi qu’il en soit, l’étudiant de première année que je suis se compte privilégié de pouvoir dialoguer avec un acteur de l’industrie dont je salue le courage de même que celui de notre professeur qui, dans un objectif purement pédagogique, édite gratuitement les textes de ses étudiants afin de générer la discussion. ;)

Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée … littéraire!

Monsieur Mercure,

Merci pour votre commentaire. Permettez-moi de traiter du passage suivant:

«Une ambiguïté me tiraille à la lecture de votre commentaire tout à fait instructif. Je ne saisis pas bien comment vous pourriez être reconnu comme éditeur au Québec sans avoir à vous conformer à un ensemble de lois qui concernent les marchés à grande échelle. Je ne vois pas non plus comment cette reconnaissance vous avantagerait si tant est que vous ne prétendiez pas rivaliser avec les grandes maisons d’édition et que vous souhaitiez demeurer accessible aux auteurs de la scène alternative.»

Il faut savoir que le monde de l'édition au Québec est principalement le fruit d'une intervention gouvernementale. Autrement dit, ce que nous appelons «l'industrie québécoise de l'édition» ne saurait exister sans les subventions annuelles des gouvernements du Québec et du Canada. Rares sont les éditeurs qui n'ont pas réellement besoin de ces subventions, tels Quebecor et Transcontinental. Et dans ces deux derniers cas, il ne faut pas oublier que l'entreprise possède à la fois des maisons d'édition et des imprimeries, ce qui permet un contrôle des coûts dont ne jouissent pas la plupart des autres éditeurs. Bref, la plupart des experts s'entendent pour soutenir que la soit disante «industrie québécoise du livre» est sous respirateur artificiel depuis ses tous débuts dans les années 60.

Aussi, il ne faut pas se leurrer lorsqu'on fait allusion aux «grandes maisons d'édition» car on les compte sur les doigts d'une seule main au Québec. La très grande majorité des éditeurs québécois ne dépassent pas le tirage de 500 exemplaires par titre, minimum requis pour avoir droit aux subventions gouvernementales. Et dans les cas de Quebecor et de Transcontinental, il faut noter que bon nombre de tirages de nouveautés ne dépassent pas ce minimum de 500 exemplaires. On peut donc être classé parmi les grandes maisons d'édition uniquement en raison du nombre de nouveaux titres publiés à 500 exemplaires. On est loin ici de ce qu'on appelle une grande maison d'édition en France et aux États-Unis.

Tout cela pour vous dire que je n'ai pas parlé des grandes maisons d'édition dans mon billet, pas plus que de rivalité avec ces dernières. J'ai écrit : «Nous croyons que l’édition en ligne est et doit demeurer une «alternative» à l’édition traditionnelle.» La comparaison se rapporte aux types d'édition et non pas à la taille des maisons d'édition.

Maintenant, au sujet de la reconnaissance en conformité avec les lois applicables au monde du livre au Québec, l'avantage est essentiellement financier. En fait, il s'agit pour l'édition en ligne d'avoir droit aux subventions au même titre que l'édition traditionnelle. Actuellement, le gouvernement du Québec ne reconnait pas l'éditeur en ligne comme un «vrai éditeur», par conséquent, notre maison d'édition en ligne n'a pas droit à une aide financière gouvernementale.

Nous croyons que la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre contrevient à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée par l'organisation des Nation Unies. En effet, l'article 19 précise que: «Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.» Or, La Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre exclut tout autre moyen d'expression que le livre publié par un éditeur agréé par le gouvernement.

Nous menons d'ailleurs une campagne sur le sujet :

manuscritdepot.com/editio...

Pour le gouvernement du Québec, le livre est uniquement une affaire industrielle. Notre gouvernement exclut la notion de droits humains tout comme celle de démocratisation de l'accès à l'édition et celle de la diversité éditoriale, contrairement, par exemple, aux gouvernements européens. En fait, si l'édition en ligne s'est développée en Europe, c'est principalement en raison des interventions du Conseil de l'Europe qui a soutenu plusieurs projets pilotes en différents pays membres de l'Union. Les motifs de ces interventions : liberté d'expression des auteurs, diversité éditoriale et culturelle, démocratisation de l'édition. Au Québec, ces motifs sont exclus des interventions gouvernementales en raison d'une approche exclusivement «industrielle» de l'édition.

Cette approche peut être observée non seulement dans les lois québécoises afférentes au livre mais aussi sur le site Internet de notre ministère de la culture et des communications. Dans le «Rôle du Ministère», on peut lire que ce dernier a la responsabilité «de soutenir le livre et la lecture». Or, on ne peut pas dire que le ministère profite de son site internet pour remplir sa mission. Le site est essentiellement administratif. On n'y trouve aucun nom d'auteurs québécois, pas même ceux qui ont marqué notre histoire littéraire. Le «Panorama du secteur» donne une vision très restreinte du monde du livre au Québec. À la suite de la présentation de la «La Politique de la lecture et du livre», on nous donne ce portrait de l'édition québécoise :

«L'édition

L'édition de livres est la plus ancienne des industries culturelles québécoises. Apparue au cours des années 1960 à la faveur des réformes qui ont marqué l'éducation et la culture, elle ne se développe véritablement qu'à partir des années 1970 avec le renforcement de l'édition scolaire et l'apparition des maisons d'édition qui modèlent encore aujourd'hui le paysage littéraire du Québec.

Avec ses 1 200 écrivains membres de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), ses 200 librairies agréées et sa centaine d'éditeurs agréés répartis sur l'ensemble du territoire, l'industrie du livre propose une production riche et diversifiée (entre 4 000 et 4 500 livres par année) qui occupe aujourd'hui, tous secteurs confondus, plus de 40% du marché local.»

Source :

www.mcc.gouv.qc.ca/index....

Le discours est essentiellement affairiste. On y dit que «L'édition de livres est la plus ancienne des industries culturelles québécoises» et on en parle en termes de «production» et de «marché local». Le mot «littérature» est absent du panorama que dresse notre ministère du secteur du livre et de la lecture.

De plus, ce discours porte atteinte au travail des pionniers de l'édition québécoise, ceux qui ont édité Émile Nelligan, Louis Fréchette, Saint-Denys Garneau,..., bref tous ces écrivains et éditeurs d'avant les années 60; le site souligne que l'édition est devenue une industrie au Québec au cours des années soixante, sans plus.

Notons aussi que le ministère mentionne une seule association d'auteurs, l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ). On donne ainsi une fausse image de la vitalité de la vie littéraire associative du Québec en passant sous silence les nombreuses associations régionales d'auteurs. Contexte industriel oblige, le ministère parle uniquement des éditeurs et des libraires agréés par lui et balaie sous le tapis tout le secteur de l'édition à compte d'auteur.

Et voici ce que le gouvernement du Québec dit aux étrangers sur son Portail international au sujet de notre littérature :

«Littérature

La littérature québécoise est relativement jeune. Vers la moitié du 19esiècle, on voit apparaître les premiers écrits québécois. Ces derniers s'inscrivaient dans un courant nationaliste dépeignant une société rurale, axée sur la famille, la terre et la religion. Parmi les romans du terroir on trouve «Menaud, maître-draveur» (1937) de Félix Antoine Savard, «Le survenant» (1945) de Germaine Guèvremont et «Trente arpents» (1938) de Louis Ringuet (pseudonyme de Philippe Panneton). Cette tendance se maintient jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où, durant l'après-guerre, on remarque une préférence pour les romans de mœurs urbaines. Cette littérature d'observation, réaliste et contestatrice, compte parmi ses grands titres «Les Plouffe» (1948) de Roger Lemelin. C'est en 1960, avec la Révolution tranquille, que l'industrie de la littérature québécoise commence à se doter de véritables structures. Sortant de la période dite de «grande noirceur», les écrivains québécois revendiquent leur identité culturelle. C'est le foisonnement de nouveaux auteurs. Aujourd'hui, au Québec, il se publie environ 4 000 titres par année.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec vous permettent d'accéder aux richesses du patrimoine documentaire québécois et universel.»

Source :

www.gouv.qc.ca/portail/qu...

C'est tout ! Seulement deux paragraphes. Notre gouvernement est à mille lieues du texte équivalent sur le site «Programmes d'information internationale» du Département d'État des États-Unis, qui compte pas moins de DIX CHAPITRES illustrés, un glossaire et une bibliographie, une liste des sites clés traitant de la littérature américaine, une liste d'éditeurs, un lien vers le site du prix Pulitzer et un lien vers le site des agents littéraires américains.

Source :

usinfo.state.gov/products...

N'est-ce pas curieux de voit le gouvernement américain mettre l'accent sur l'aspect littéraire de leur industrie du livre alors que le gouvernement québécois fait tout le contraire?

Le gouvernement du Québec renvoie les étrangers à Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour «accéder aux richesses du patrimoine documentaire québécois et universel.» La moindre des choses serait d'orienter le visiteur en lui donnant un lien internet direct vers la présentation de notre littérature, compte tenu de l'immensité du site de notre bibliothèque nationale. Or, on ne trouve aucun lien sous le nom «Histoire de la littérature» avec le moteur de recherche du site de notre bibliothèque nationale. Ce dernier nous renvoie plutôt à 112 pages web différentes avec les mots «histoire», «de», «la» et «littérature».

Si on précise notre recherche en ajoutant «québécoise» («Histoire de la littérature québécoise»), cette fois, c'est à 66 pages web que nous réfère le moteur de recherche du site de notre bibliothèque nationale et toujours aucun de ces liens ne correspond à «Histoire de la littérature québécoise».

Dans les deux cas, j'ai soupçonné que le lien Édition québécoise pouvait nous conduire à une présentation de notre littérature. Mais ce n'est pas le cas. On y traite davantage d'édition et d'imprimerie que de notre littérature. Bref, on est encore loin, très loin d'une présentation à la hauteur de notre littérature et aussi formelle que celle offerte par le département d'état américain sur son site internet.

Et il ne nous faut pas nous comparer à la France, car c'est encore plus catastrophique. Nous faisons encore plus pitié avec notre approche industrielle du livre.

Il faut lire notre étude «L'Internet littéraire québécois» pour comprendre jusqu'à quel point cette approche industrielle fait des ravages :

manuscritdepot.com/intern...

Vous écrivez dans votre billet que nous souhaitons «demeurer accessible aux auteurs de la scène alternative». L'expression «scène alternative» peut donner lieu à une fausse perception étant donné la consécration d'une autre expression: «culture alternative». Dans notre cas, il ne s'agit pas d'édition des auteurs de la scène alternative mais plutôt d'offrir une alternative à tous les auteurs. Personnellement, je vous avais bien compris mais il faut absolument faire attention à l'usage du mot «alternatif» dans le milieu culturel en général : il y a le rock et le rock alternatif, la culture et la culture alternative, les médias et les médias alternatifs,... Chacun agit sur une «scène» qui lui est propre ou en partage avec d'autres tous aussi alternatifs. Pour notre part, nous ne souhaitons pas que l'édition en ligne se campe sur une scène alternative avec un public alternatif.

Enfin, si nous sommes éditeur à compte d'auteur ou, si vous préférez, si nous demandons à l'auteur une contribution financière pour l'édition de son livre, c'est parce que nous n'avons pas droit aux subventions au même titre que les éditeurs traditionnels. Au début, en juin 2003, notre service d'édition était entièrement gratuit. Mais faute d'aide financière de nos gouvernements, nous avons été dans l'obligation d'imposer des frais à l'auteur. Et ce ne fut pas fait de gaité de coeur puisque notre fondation est avant tout un regroupement d'auteurs.

Serge-André Guay, président

Fondation littéraire Fleur de Lys

manuscritdepot.com/