C'est celui de Patrick Lozeau, étudiant de deuxième année de maîtrise de l'EBSI, qui alimente un blogue (intitulé Mon Memex) sur les bibliothèques et le numérique qui vaut le détour.

vendredi 14 septembre 2007

Numériser à grande échelle et rôle des bibliothèques

Par Jean-Michel Salaun le vendredi 14 septembre 2007, 01:50

Repéré grâce à un commentaire d'A. Pierrot, merci à lui.

Le CLIR (Council on Library and Information Ressources) vient de mettre en ligne un livre blanc sur la numérisation à grande échelle qui mérite d'être lu :

Oya Y. Rieger, Preservation in the Age of Large-Scale Digitization, A White Paper, CLIR sept 2007. 54p. Pdf (Adresse obsolète voir fin de billet)

Un appel (ici) à commentaires est lancé.

Extraits de la conclusion (trad JMS) :

Obligations de service. Les institutions culturelles ont l'obligation de protéger l'avenir du patrimoine scientifique comme un bien public. Certains responsables de bibliothèques et certains scientifiques se demandent s'il est raisonnable de confier notre patrimoine culturel à des partenaires commerciaux pour de simples raisons de rapidité ou de convenance. C'est une vraie question. (..) Beaucoup s'inquiètent de savoir si le contenu numérique pourrait ne plus être accessible à l'avenir à l'aide des moteurs de recherche d'aujourd'hui qui évoluent rapidement à la fois en terme de contenu et de techniques de recherche. (..) Les bibliothèques impliquées dans des projets de numérisation à grande échelle peuvent être en position de conserver des bits à un niveau institutionnel et d'utiliser des copies numériques pour la sauvegarde. Cependant fournir un accès pérenne en facilitant la découverte et la recherche de matériels (dans la limite de la propriété intellectuelle) pour les générations futures est un défi énorme - un de ceux qui ne peut être relevés que collectivement. (..) Les usagers d'aujourd'hui préfèrent rechercher l'information dans un environnement intégré. Ils n'utilisent des livres numériques que s'ils sont accessibles facilement par leurs outils de recherche préférés et supportent leurs moyens de lecture préférés. Par conséquent, accueillir simplement des livres du domaine public dans les portails de bibliothèques séparés est probablement insuffisant.

Rentabilité. Bien que la plupart des coûts de la numérisation soient supportés par les partenaires commerciaux, les bibliothèques participantes y contribuent par un effort substantiel en préparant et gérant le contenu. La valeur des années d'investissement dans l'achat et la gestion des collections imprimées est souvent sousestimée. (..) Toutes les bibliothèques n'ont pas les ressources pour assumer une mission d'archivage à long terme pour un contenu si vaste. La gestion d'entrepôts partagés est un exemple possible d'une préoccupation de rentabilité. (..)

L'avenir des bibliothèques de recherche. Il est essentiel que les bibliothèques de recherche évaluent les incitations et les freins à la collaboration au sens large en prenant en compte les tendances émergeantes dans ces bibliothèques. Les bibliothèques doivent à l'évidence modifier leurs rôles et leurs programmes pour rencontrer les besoins des usagers du 21è siècle. Le rôle symbolique de la bibliothèque comme "coeur de l'université" est contesté, et il est probable qu'il y aura à l'avenir des indicateurs différents pour évaluer le rôle des bibliothèques dans la communauté académique. (..)

Sommaire :

- About the Author

- Acknowledgments

- Preface

- 1. Introduction: Large-Scale Digitization Initiatives in the Limelight

- 1.1 Interplay between Access and Preservation

- 1.2 Terminology

- 1.3 Outline

- 2. Overview of Leading Large-Scale Digitization Initiatives

- 2.1 Motivating Factors in Partnerships: Library Perspective

- 2.2 Motivating Factors in Partnerships: Commercial Entities

- 2.3 Large-Scale Digitization Efforts by Nonprofit Entities

- 3. Framework for Assessing Preservation Aspects of Large-Scale Digitization Initiatives

- 3.1 Selection for Digitization and Preservation Reformatting

- 3.2 Content Creation

- 3.3 Technical Infrastructure

- 3.4 Organizational Infrastructure

- 4. Implications of LSDIs for Print Collections

- 4.1 Pressure for Relieving Space

- 4.2 Impact on Traditional Preservation and Conservation Programs

- 4.3 Print-on-Demand Books

- 5. Proposed Recommendations

- 5.1 Reassess Digitization Requirements for Archival Images

- 5.2 Develop a Feasible Quality Control Program

- 5.3 Seek Compromise to Balance Preservation and Access Requirements

- 5.4 Enhance Access to Digitized Content

- 5.5 Understand the Impact of Contractual Restriction on Preservation Responsibilities

- 5.6 Lend Support for Shared Print-Storage Initiatives

- 5.7 Promote the Use of Registry of Digital Masters

- 5.8 Outline a Large-Scale Digitization Initiative Archiving Action Agenda

- 5.9 Devise Policies for Designating Digital Preservation Levels

- 5.10 Capture and Share Cost Information

- 5.11 Revisit Library Priorities and Strategies

- 5.12 Shift to an Agile and Open Planning Model

- 5.13 Re-envision Collection Development for Research Libraries

- 6. Conclusion: Why Join Forces

- Appendix: Large-Scale Digitization Initiatives: Survey of Preservation Implications

Actu 2 mars 2008 La version définitive du rapport a été publiée en février 2008 :

Rieger Oya Y., Preservation in the Age of Large-Scale Digitization, A White Paper, CLIR Février 2008. 52 p Pdf Résumé Html

mercredi 13 juin 2007

Réflexions sur la bibliothèque numérique

Par Jean-Michel Salaun le mercredi 13 juin 2007, 05:20

JD Zeller propose une lecture critique et augmentée du travail de Carl Lagoze sur la bibliothèque numérique. Je n'ai pas vraiment la disponibilité dans l'immédiat pour approfondir. Mais je suis persuadé que ces pistes sont très importantes pour l'avenir des institutions et des professions documentaires alors que le débat se poursuive !

Du Content management system au Concept management system Une lecture critique de l'article de C. Lagoze et al. « Qu'est-ce qu'une bibliothèque numérique au juste ? », Jean-Daniel Zeller.

Actu du soir pour compléter cette réflexion : à lire l'entretien très éclairant de Yann Nicolas de l'ABES (repéré grâce à Manue): Métadonnées : faut-il parier sur RDF (Resource Description Framework) ?

Il n'emploie pas le terme de redocumentarisation, mais nous y sommes plongés. L'ensemble peut-être mis en regard avec les interrogations posées dans le second texte de Roger, dont il fournit peut-être quelques réponses.

vendredi 08 juin 2007

Livres numérisés : vers une économie mixte

Par Jean-Michel Salaun le vendredi 08 juin 2007, 10:25

Les signatures de Google avec des bibliothèques pour la numérisation de livres se poursuivent à grande vitesse dans le cadre du programme Google Book Search. La dernière annoncée marque un changement d'échelle puisqu'il s'agit d'un consortium de douze universités de recherche du Middle-West des US.

Ainsi il me semble maintenant que la messe est dite et que le Web-média, au moins pour la partie livres numérisés, s'organise dans un partenariat privé-public, avec d'un côté quelques très gros joueurs (presque exclusivement Google et Microsoft, et sur un registre différent Amazon) et, de l'autre, un grand nombre de grosses bibliothèques agissant plutôt en ordre dispersé. Reste à connaitre les engagements et responsabilités des uns et des autres.

Cette nouvelle a inspiré une série de réflexions, proches de ce point de vue, au très compétent responsable de la recherche d'OCLC Lorcan Dempsey qu'il a consigné dans un billet au titre révélateur : Systemic change: CIC and Google. J'en ai traduit cet extrait.

Pour moi, l'annonce du CIC déplace la discussion sur la numérisation de masse à un autre niveau. Le partenariat de Google avec les bibliothèques a paru une initiative intéressante. Mais il est maintenant probable que nous allons vers un changement systémique dans la façon de nous engager sur certaines catégories de matériaux. Cela à son tour a pour conséquence de nous obliger à réfléchir à la façon dont les ressources de la bibliothèque sont organisées globalement. Cela concerne notamment :

- Trouvaille, découverte, fourniture. Cette initiative met en valeur le changement de dynamique de la découverte et de la fourniture dans un environnement réticulaire. Comme les gens ont une expérience de découverte plus riche, il devient plus important pour les bibliothèques de révéler dans ces environnement ce dont elles disposent et d'offrir des services complets intégrés. Une bibliothèque voudra qu'un utilisateur de Google Book Search connaisse ce qui est disponible dans sa propre institution. Bien sûr, Google fait actuellement le lien vers la bibliothèque, mais il doit devenir plus intuitif.

- Collection commune. À mesure que le nombre de matériaux numérisés augmente, une réflexion plus forte doit être menée sur une approche collective de la gestion des collections : depuis l'accès, le développement, la gestion de l'inventaire et la conservation future. On le repère déjà dans les discussions qui s'amorcent sur les entrepôt extérieurs au site ou encore l'utilisation des espaces de la bibliothèque. Dans les prochaines années, je crois que nous aurons des initiatives collectives importantes dans ces directions.

- Droit d'auteur, copyright. Ces questions sont bien connues et discutées. Pour les bibliothèques, et d'autres aussi, il est important de pouvoir repérer effectivement le statut de la propriété intellectuelle d'un objet aux différentes étapes de son cycle de vie. Nous ne pouvons encore le faire, pas efficacement, et certainement pas de façon automatisée et rendu accessible à partir d'une base de données interrogeable facilement pour une vérification. Plusieurs initiatives sont en cours, parmi elles celle d'OCLC qui explore la faisabilité d'un registre de droits.

- Gestion des connaissances. Les bibliothèques, les centres d'archive, les musées et bien d'autres font d'important investissements dans la structuration des données sous forme de taxonomies, liste d'autorité, etc. La valeur de ces ressources doit être exploitée sur le Web. Tandis que Google affine son approche sur le texte, ou que d'autres sont capables de lancer des calculs sur les ressources, il y a alors une occasion intéressante de voir comment celles-ci pourraient être utilisées pour repérer les identités (nom de personnes, de lieux, etc.) dans une grosse masse de textes et comment ces outils pourraient eux-mêmes être améliorés par ces processus.

- Conservation. Les bibliothèques et les organisations comparables ont exercé collectivement une responsabilité vis à vis des documents scientifiques et culturels. Elles ont préservé les matériaux rares. Elles ont aussi géré un large éventail de produits publiés. Et pour la plupart avec des conséquences négligeables sur le circuit de distribution des documents imprimés. Un grand nombre de copies ont préservé l'ensemble. Bien sûr, le numérique change aussi cette dynamique. Nous devons donc aussi réfléchir à la conservation des copies numériques produites. Mais cela souligne aussi des questions sur la gestion publique des documents imprimés et sur la dispersion des responsabilités dans ce domaine. Et des problèmes intéressants surgissent aussi sur la qualité, la couverture, la spécificité, etc. que nous attendons de la numérisation des imprimés, qui devraient nous occuper encore quelques temps.

mardi 05 juin 2007

Formation : Bologne ou Montréal-Genève

Par Jean-Michel Salaun le mardi 05 juin 2007, 11:35

Actu : les diapos et textes de la conférences sont accessibles ici

J'ai eu l'occasion d'animer, il y a quelques temps, une table ronde internationale au Congrès de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec intitulée : Les nouvelles formations aux professions documentaires en Europe : une chance pour la mobilité professionnelle et la coopération avec l’Amérique du Nord ?

Le tableau brossé par les premiers intervenants soulignait l'ampleur, l'importance, mais aussi la complexité du processus d'harmonisation européenne dans l'enseignement supérieur, dit processus de Bologne, accord signé en 1998 entre 40 pays européens. L'objectif est de proposer, d'ici 2010, une formation sur une base commune très comparable à celle de l'Amérique du nord, même si le vocabulaire diffère. Le « baccalauréat » québécois, s'appelle licence en France, bachelor en Suisse et dans de nombreux pays européens. La maîtrise québécoise se nomme presque partout master. Un crédit nord-américain est équivalent à 1,5 ECTS (European Credits Transfer System). Le processus touche toutes les disciplines, donc aussi les sciences de l'information.

Hans-Christoph Hobohm, professeur de bibliothéconomie à l'Université des Sciences Appliquées de Potsdam en Allemagne, a présenté des initiatives transversales comme la deuxième édition du guide des compétences et aptitudes des professionnels européens de l'information-documentation (Euroréférentiel 1 et 2) ou encore la synthèse de la réflexion de plus de 150 professeurs sur les programmes de formation réalisée en 2005 à l'École royale de bibliothéconomie et sciences de l'information du Danemark. Anna-Maria Tammaro, professeur à l'Université de Parme en Italie, a rendu compte des résultats d'une enquête sur les types d'évaluations des formations en cours en Europe. Une multitude de systèmes et d'indicateurs sont engagés de façon très variable selon les pays.

L'effort est important et les transformations rapides. Mais si l'on écoute le collègue allemand sur la situation dans son pays, ou encore Anne-Marie Bertrand, directrice de l'Enssib à Lyon en France, il semble que les conséquences pratiques soient, pour l'instant, surtout internes à chaque pays soulignant les particularismes et rigidités et favorisant sans doute leur effacement à terme.

Yolande Estermann de la Haute École de Gestion de Genève a présenté à la fin de la séance le projet de formation conjointe avec l'EBSI. Il a paru que la collaboration transatlantique était paradoxalement plus simple, ou peut-être est-ce la collaboration entre la Suisse et le Québec qui est plus naturelle.

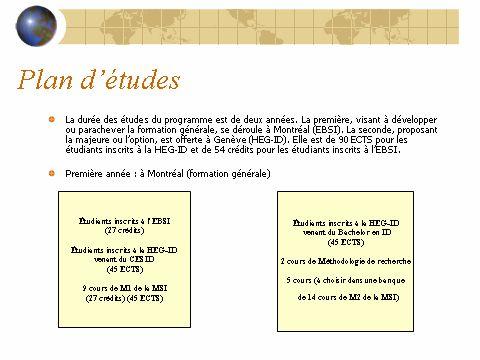

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un programme élaboré conjointement par les deux établissements, mais chacun garde sa propre logique. Les étudiants inscrits à l'EBSI auront une « Maîtrise en sciences de l'information, orientation internationale en gestion des institutions documentaires », ceux inscrits à HEG auront un « Consecutive Master ». Le programme pourrait démarrer en 2008 si toutes les autorisations sont obtenues.

Une année sera réalisée à Montréal, la seconde à Genève selon un processus d'échanges d'étudiants. Le schéma des deux années, nécessairement asymétrique est le suivant :

.jpg)

« billets précédents - page 11 de 16 - billets suivants »