Par Jean-Michel Salaun le vendredi 22 septembre 2006, 09:54 - Édition

Dans le feuilleton à rebondissements multiples de la mise en place progressive d'un nouveau modèle de média et de son articulation avec les anciens, un épisode particulièrement éclairant vient de se produire en Belgique. Google s'est fait condamner, suite à une plainte des éditeurs de journaux belges, pour avoir intégré les dits journaux dans son service "Google-News" sans leur autorisation.

Parmi les très nombreux commentaires, j'ai retenu pour leur contraste une analyse très française dans un billet d'E. Parody (du groupe Les Échos), que l'on pourra mettre en résonance avec celle de D. Sullivan, très "états-unienne".

Voici un extrait du jugement, qui concerne l'analyse de l'expert mandaté par le tribunal (le jugement doit être affiché pendant une vingtaine de jours sur le site Google.be, E. Parody a eu la bonne idée d'en faire une copie, a-t-il demandé l'autorisation à Google ? ;-)) :

Le rapport d’expertise (..) conclut que « Google News est à considérer comme un portail d’information et non un moteur de recherche. »; Qu’il relève que le service Google News se qualifie lui-même comme un site d’information en ligne, en ces termes « Cette diversité de perspective et d’approche est unique parmi les sites d’information en ligne et nous considérons comme une tâche essentielle de vous aider à rester informés sur les sujets qui vous importent le plus. »; Attendu qu’il relève que le site est alimenté à l’aide des informations puisées dans la presse, ce qu’il a mis en évidence en procédant à de nombreux tests à partir de sites d’information de différents quotidiens francophones belges ; Attendu que ces recherches l’ont notamment conduit à mettre en évidence que, lorsqu’un article est toujours en ligne sur le site de l’éditeur belge, Google renvoie directement, via le mécanisme d’hyperliens profonds, vers la page ou se trouve l’article mais que, dès que cet article n’est plus présent sur le site de l’éditeur de presse belge, il est possible d’en obtenir le contenu via l’hyperlien « en cache » qui renvoie vers le contenu de l’article que Google a enregistré dans la mémoire « cache » qui se trouve dans la gigantesque base de données que Google maintient dans son énorme parc de serveurs ; Attendu enfin qu’il se déduit du rapport de l’expert que :

- le mode de fonctionnement actuel de Google News fait perdre aux éditeurs de presse quotidienne le contrôle de leurs sites web et de leur contenu (voir à ce sujet les tests menés par l’expert qui montrent les effets d’un retrait d’article, pages 42 à 67 du rapport) ;

- l’utilisation de Google News contourne les messages publicitaires des éditeurs lesquels tirent une partie importante de leurs revenus de ces insertions publicitaires (pages 13 à 18, 108 à 119 du rapport) ;

- l’utilisation de Google News court-circuite de nombreux autres éléments comme les mentions relatives à l’éditeur, les mentions relatives à la protection des droits d’auteur et aux usages autorisés ou non des données, des liens vers d’autres rubriques (par ex. les dossiers thématiques constitués par les éditeurs, pages 108 à 119 du rapport);

- l’utilisation du « cache » de Google d’une part permet de contourner l’enregistrement demandé par l’éditeur et d’éluder le paiement de l’article de presse (voit le cas du Soir en ligne décrit par l’expert en pages 35 à 38), d’autre part stocke, en vue de sa rediffusion, l’entièreté de l’article (dans l’état où Il se trouvait lors de son édition la plus récente) (pages 68 à 98-99 du rapport)

On peut lire un peu plus loin, ce passage révélateur :

Qu’il ne peut être admis par ailleurs qu’elle persiste à retirer un bénéfice élevé à l’aide, notamment, du travail intellectuel d’autrui, tout en spéculant sur les difficultés qu’éprouvent les auteurs et éditeurs de journaux dans un contexte technologique extrêmement complexe pour mettre fin à cette appropriation illégitime de leur travail ; Que l’attitude de la défenderesse est d’autant plus surprenante que dans d’autres pays, certes plus importants que la Belgique, la défenderesse s’est engagée dans des négociations avec les éditeurs de journaux pour résoudre la question du respect des droits d’auteur; Attendu qu’il résulte de l’expertise que les capacités techniques dont dispose la défenderesse, et qui sont hors de proportion avec les moyens de la presse écrite francophone d’un pays comme la Belgique, lui permettent d’adopter une attitude qui confine à l’indifférence, alors qu’elle retire un bénéfice de la diffusion sur la toile d’un contenu qui a nécessité la mise en commun de moyens rédactionnels et éditoriaux importants de la part de journalistes et d’éditeurs de journaux, dont l’activité est essentielle dans une société démocratique ;

Je ne reviens pas sur l'épisode lui-même, largement décrit dans les billets signalés. N'étant pas juriste, je ne saurais commenter le jugement sur le fond. Mais une lecture plus économique est possible de l'épisode qui révèle des malentendus instructifs. De façon très schématique, je pointerai ici quatre leçons :

1) Documentation vs publication

J'avais, il y a quelques années, montré que les sciences de l'information et celles de la communication se distinguaient par l'orientation de leur point de vue (à partir du lecteur pour les premières, de l'auteur pour les secondes). Ainsi les pratiques professionnelles observées par les premières détricotaient les montages temporels et spatiaux construits par les acteurs que privilégaient les seconds.

Les panoramas de presse, qui redécoupent la structure physique, temporelle et de distribution, des journaux, en sont un bon exemple. Aujourd'hui les deux points de vues se croisent avec la montée du nouveau média issue du succès des moteurs. Et Google-news en est une superbe manifestation. Tant que les activités se déroulaient dans des espaces séparés, elles pouvaient s'articuler (même s'il a fallu pour cela de longues négociations). Maintenant qu'elles se retrouvent sur le même espace, elles sont en concurrence.

2) Code vs law.. and money

Pour paraphraser L. Lessig, nous sommes dans une superbe illustration de l'alternative entre une régulation par la loi, ou par la technique. Il aurait suffi aux éditeurs belges de signifier à Google leur refus d'apparaître, ou de mettre eux-mêmes les codes adéquats pour que la question, du moins en apparence, soit résolue. Mais, cette attitude était contraire à l'esprit de la loi sur le droit d'auteur qui stipule que c'est au diffuseur à faire la démarche auprès du détenteur de droits et non l'inverse. Les journaux ont voulu s'en tenir à ce principe.

Une des raisons est le rapport de force : Google a pour lui la force du code, qu'il maîtrise et domine ; les journaux ont la force du contenu et de leur tradition démocratique de publication. Deux modernités ici s'affrontent.

Mais le fond de l'affaire est financier. Citons le président de Google, interviewé par D. Sullivan :

À cause de notre taille et de la masse d'argent dont nous disposons, Google se doit d'être plus attentif quand il lance des produits qui peuvent violer la notion que d'autres personnes ont de leurs droits. Mais aussi, franchement, nous nous trouvons attaqués en justice, et cela est couteux, cela écarte les dirigants, etc., de notre mission. Dans les cas que vous indiquez, la plupart des plaintes, de mon point de vue, relevaient d'une négociation d'affaires réalisée dans une court de justice. Et je déteste le dire, mais c'est mon opinion personnelle. Et dans la plupart des cas, un changement de notre politique ou une modification financière aurait en fait résolu nombre de questions. (trad JMS)

Google-news fonctionne d'abord parce qu'il est peut couteux une fois mis en place, la multiplication des procès pourrait sérieusement l'handicaper simplement à cause des dépenses qu'ils occasionnent.

3) Payer pour voir ou être vu

Nouvelle illustration d'une très vieille question des médias. Que rémunère-t-on : le contenu ou l'audience ? Les deux sont créateurs de valeur et dépendant comme la poule et l'oeuf. Les discussions sur ce sujet ont toujours été multiples et, en l'occurrence, il n'est pas sûr que les éditeurs belges ne se soient pas tirés une balle dans le pied en se privant d'un puissant aspirateur de trafic pour leurs sites.

C'est l'argument de Google, cité par Le Monde du 19 sept 2006 :

"Le jugement précise que nous spolions une part des ressources publicitaires de ces journaux, mais cela est inexact puisqu'il n'y a pas de publicité sur Google News, dit Mme Whetstone. La seule chose que nous faisons, c'est organiser l'information et susciter énormément de trafic vers les sites ; or la publicité qui est diffusée par ces sites est fonction de leur audience !"

L'argument doit être nuancé, comme le souligne dans Libération du lendemain, le président du Groupement des éditeurs de services en ligne :

«Le problème, note Philippe Jannet, est avant tout que Google, en proposant des alertes gratuites aux internautes, est en train de se constituer, sur notre dos, une énorme base de données de marketing direct.»

En réalité, la question est sans doute plus globale encore. Google-news n'a pas de modèle d'affaires à proprement parler. Il s'insère dans une stratégie beaucoup plus large de captage d'audience d'un côté et de position centrale d'accès de l'autre dont la clé est la capacité de calcul sur les contenus et les traces. Ainsi l'alternative traditionnelle des médias rappelée plus haut, est largement subvertie. Il se crée sous nos yeux une nouvelle valeur qui découle d'un traitement des contenus et des comportements dont on ne cerne pas encore clairement les contours. C'est cette valeur qui constitue la raison d'être économique du nouveau média. Personne, peut-être même pas Google lui-même, ne peut prédire son avenir.

4) Territoires

Le dernier point sur lequel je voudrais insister est celui du territoire. Ici le procès est clairement territorialisé et le jugement, fait référence à cette géographie. Mais Google, lui-même, s'organise de plus en plus clairement par rapport aux territoires par les Url. Cette caractéristique est particulièrement sensible sur un service comme Google-news, où l'actualité récoltée est sensiblement différente suivant les pays, même de même tradition linguistique.

Les journaux français dans cette affaire ont une position ambigüe. E. Parody signale une augmentation du trafic des Échos de 5% en provenance de Google.be depuis la fermeture des sites belges..

Il faudrait mieux réfléchir à cette question géopolitique que j'ai déjà plusieurs fois pointée. L'économie des médias traditionnels est inscrite dans le territoire. Les moteurs et les services qu'ils s'adjoignent ont paru s'en affranchir. L'avenir dira si c'est une de leurs caractéristiques où s'il s'agit juste d'une modalité temporaire.

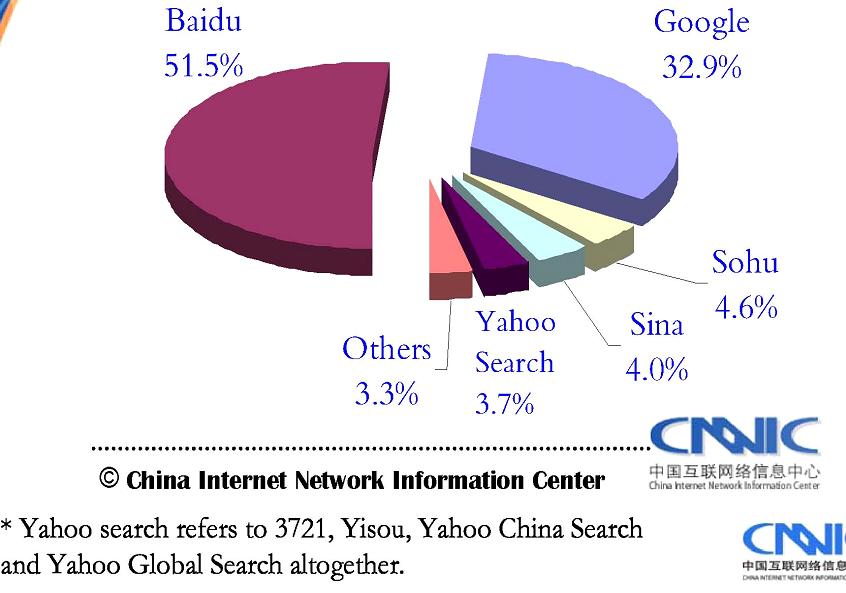

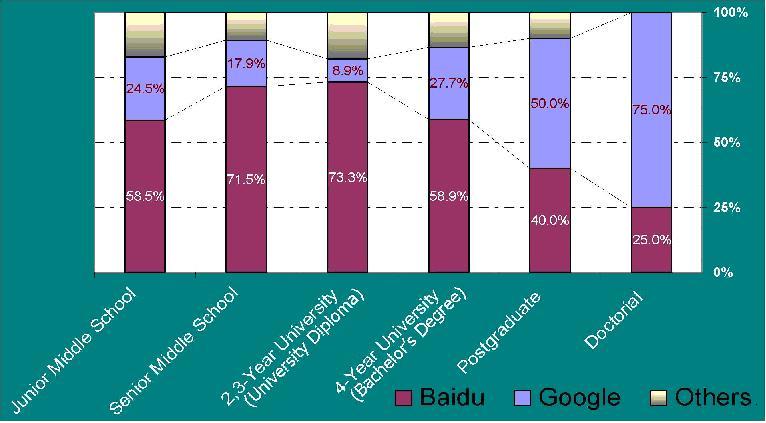

Mais le plus étonnant dans cette affaire, c'est que personne ne paraît dénoncer la menace la plus forte, même si sans doute tout le monde y pense : la position écrasante de Google.