Rappel :

Cette réflexion m'est venue à la suite de la lecture d'un billet sur Open data Rennes, de discussions dans un dernier séminaire à l'ENS de Lyon et aussi, il faut avouer, d'un certain malaise à la lecture d'analyses toujours plus rapides et plus radicales du tout petit monde de la biblioblogosphère.

Les verbes "publier", "partager" et "ouvrir" pourraient être pris comme synonymes dans le contexte du web, mais il est sans doute préférable de bien distinguer la réalité qu'ils recouvrent, qui renvoie à des logiques et raisonnements sensiblement différents et parfois contradictoires. Compte-tenu de la longueur d'écriture et de lecture du développement, ce billet se rapporte seulement au deuxième des trois verbes : partager. Il est le deuxième d'une série de trois ou quatre. Publier est déjà accessible ici.

Voici donc, de mon point de vue, quelques propositions pour préciser ce terme et, le cas échéant en étant un peu optimiste, réduire quelques difficultés des débats actuels.

Partager

A la différence de "publier", "partager" suppose que le bien que l'on partage soit déjà disponible. Même si les frontières sont poreuses, partager fait donc plutôt référence à une dimension patrimoniale, tandis que publier renvoie plutôt à la création. Dit autrement : un auteur souhaite publier, un lecteur aime partager. La différence entre publier et partager a été inscrite dans le droit : droit d'auteur ou copyright d'un côté, exceptions ou fair use de l'autre. Elle a donné aussi lieu à des modèles économiques du document différents : édition d'un côté, bibliothèque de l'autre.

L'organisation systématique du partage des connaissances est beaucoup plus ancienne que celle de la diffusion de la création. Les communautés se sont très tôt organisées pour capitaliser et transmettre les connaissances utiles en leur sein. Les écoles d'un côté et les bibliothèques, de l'autre, en constituent le modèle séminal. Il s'agit de transmettre et conserver le patrimoine de connaissances de la communauté. Rappelons que le modèle éditorial n'a que deux cents ans, tandis que le modèle bibliothéconomique en compte plus de deux milles.

Les bibliothèques constituent un exemple de ce que Elinor Ostrom a remis au goût du jour sous la notion de "commun", c'est-à-dire une institution, un ensemble de règles ici permettant l'exploitation par les membres d'une communauté d'une réunion de documents, la collection, contenant les connaissances qu'elle a accumulées. Contrairement à une idée reçue, le document d'une bibliothèque, dans sa forme traditionnelle imprimée, est un bien non-exclusif mais rival (Wkp comme le paturage chez E. O.) et la bibliothèque est justement là pour le préserver afin qu'il puisse potentiellement être exploité par tous les membres de la communauté et non accaparé par quelques-uns. L'exploitation est ici la lecture.

Le numérique a effacé, ou plutôt a déplacé, le caractère rival du document. Devenu fichier, c'est-à-dire signal et non plus objet, le document parait infiniment partageable sous réserve de disposer des moyens techniques de stockage, diffusion et accès. Cette caractéristique nouvelle (qui met en réalité l'accent sur la deuxième dimension du document, le texte, plutôt que la première, l'objet dans le monde de l'imprimé) a conduit de nombreux observateurs à un raccourci dans l'analyse source de quelques confusions. Infiniment partageable, le document serait alors devenu un "bien public" (et non un "bien commun" comme cela est souvent écrit), et il suffirait de défendre les règles de neutralité du web, de se battre contre toutes les "''enclosures''", pour que la connaissance soit partagée à l'échelle de la planète.

Cette utopie est très productive. Elle permet notamment de limiter les excès d'un système faisant la part trop belle à la création, très valorisée dans la modernité. Profitant de cette aura les éditeurs et producteurs ont, nous l'avons vu dans le billet précédent, utilisé le principe de monopole du droit d'auteur pour développer une rente et ralentir le partage au moment même où le patrimoine devenait énorme tout comme le potentiel de lecteurs suffisamment cultivés pour l'exploiter. Parmi d'autres, Lawrence Lessig en proposant les ''Creative Commons'' a montré qu'il était possible d'envisager d'autres voies. Parmi beaucoup d'autres exemples, on trouvera ici une présentation de cette utopie confrontée au journalisme traditionnel. D'une façon générale compte tenu de l'évolution de la société, il serait naturel que les institutions du partage reprennent le pas sur celles de la création.

Néanmoins, cette idéologie du web est aussi un raccourci dommageable. En effet, ne raisonnant que sur les deux premières dimensions du document, la forme (qui autorise le monopole du créateur) et le texte (qui autorise le partage), on oublie la troisième dimension, celle du médium. Or lorsque l'on réduit les barrières à l'accès construites par la forme, en numérisant les objets et les proposant sur un système ouvert comme le web, on construit paradoxalement de la rareté sur la troisième dimension, car l'attention humaine est limitée. En simplifiant on pourrait dire que la rivalité effacée sur l'objet se reconstruit sur l'attention dans une sorte de balance. Plus l'accès est ouvert, plus l'attention est sollicitée. Et comme notre cerveau et notre temps disponibles ont leurs limites, l'attention portée à une information l'est au détriment de celle portée sur une autre.

A partir du moment où une rivalité s'installe, un marché peut se construire. On le repère facilement pour le web sur deux processus :

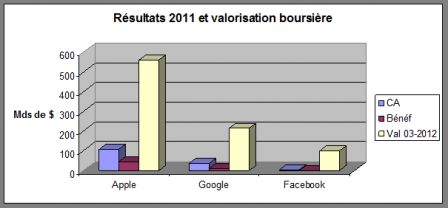

- le haut-parleur. Le web est un outil puissant d'accélération de la diffusion des documents. Ainsi il retrouve les caractéristiques de concurrence et de vente d'espaces publicitaires des médias de flot (radio-télévision)

- la personnalisation. Le web reprend aussi la logique bibliothéconomique, pilotée par l'aval, le lecteur. Mais dépassant la non-rivalité induite par l'objet, il autorise un traçage des comportements facilitant la personnalisation des services et donc la commercialisation ciblée de l'attention. « Les données privées sont le carburant du numérique. »

Dès lors un marché (réel ou potentiel) peut s'installer et on voit bien qu'il y est un puissant levier d'accélération du développement des web-services. L'accélération, facteur d'aliénation dénoncé par H. Rosa comme caractéristique de la modernité tardive, est aussi largement portée par la marchandisation de l'attention développée sur le web.

En résumé, nous avons vu 1) que publication et partage renvoyaient à deux logiques différentes, l'une portée par l'amont (la création), l'autre par l'aval (la lecture), 2) qu'aujourd'hui un rééquilibrage s'opérait (ou devrait s'opérer) par le web en faveur de la seconde, 3) que ce changement favorisait le développement d'un marché de l'attention, lui-même accélérateur du développement du web.

Aussi il est peut-être temps de quitter la guerre de tranchée entre les fondamentalistes du droit d'auteur et les fondamentalistes du partage, pour questionner plus sérieusement la relation aux connaissances qui s'installe en tâtonnant sur le web. Quelques éléments de réponse, je l'espère, dans le prochain billet sur "ouvrir".