Par Jean-Michel Salaun le mardi 03 avril 2007, 11:24 - Web 2.0

Pour analyser lucidement l'économie de Wikipédia, il est prudent d'en distinguer trois dimensions. Dans ce billet, j'aborde l'une d'entre elles : l'économie de la cognition. Je traiterai les deux autres dans deux billets ultérieurs. Celui-ci n'épuise donc pas la question, il n'en effleure qu'un seul volet.

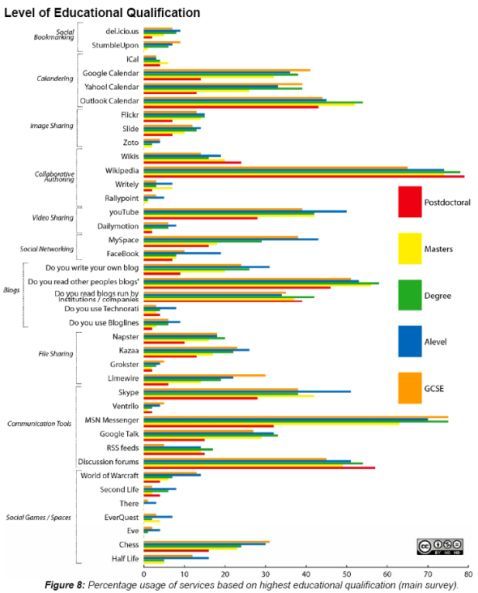

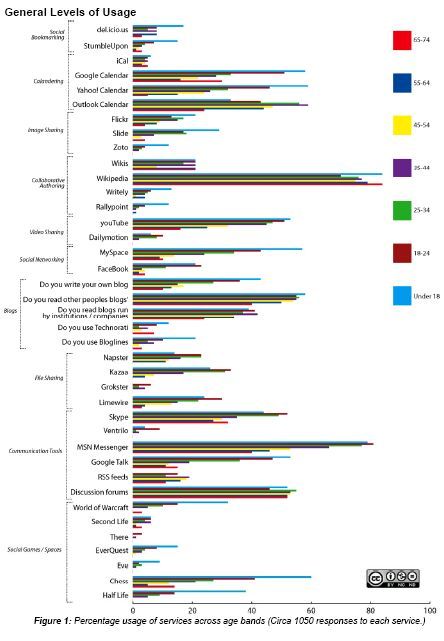

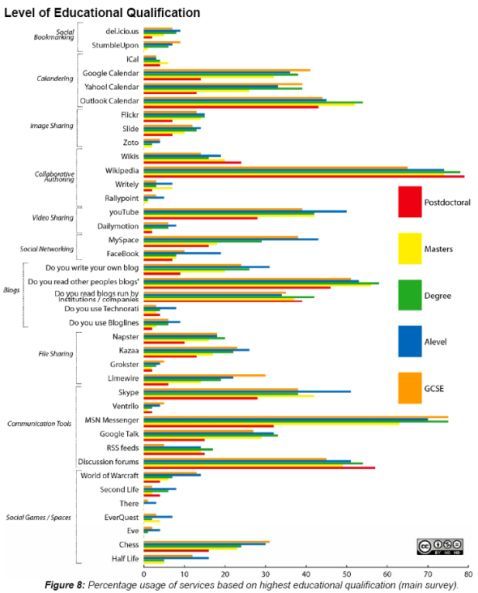

Dans nos sociétés, l'économie de la cognition est régulée par des institutions très solides : écoles, universités et toute une série de satellites dont les professeurs et les chercheurs sont les clercs et dont l'activité et la régulation sont issues de siècles de pratiques. En moins de deux années, Wikipédia est devenue dans un grand nombre de pays occidentaux un des principaux outils de référence, peut être pas pour tous les clercs, mais à coup sûr pour leurs ouailles : les élèves et les étudiants ainsi que pour bien d'autres internautes ayant quitté les structures éducatives. Ceci est vrai quelque soit le niveau de formation comme le montre une enquête récente réalisée au Royaume-Uni : du primaire au doctorat entre 70 et 80% des enquêtés (l'échantillon concerne les usagers du service Web de formation à distance de l'université d'Oxford) consultent Wikipédia, très loin devant les autres services du Web 2.0.

‘David White, JISC funded ‘SPIRE’ project 2007’.

Cette bascule brutale n'est toujours pas du goût des clercs qui voient leur rôle contourné et soulignent alors les insuffisances de l'encyclopédie en ligne. Wikipédia n'est pas, en effet, sans défaut, ni à l'abri des jeux de pouvoirs et d'influence traditionnels de toute publication. Ses déboires sont nombreux, proportionnels à son succès croissant, et le Web est plein d'exemples d'erreurs, parfois scandaleuses, soulignées par des critiques, sincères ou hypocrites.

L'étonnant n'est pas d'y retrouver les mêmes errances que dans toutes les activités de publication, mais de voir celles-là se régler d'une façon tout à fait inédite. En effet, pour Wikipédia les critiques font partie de la construction et paradoxalement plus les plus vives, les plus fondées et précises sont les plus efficaces. Plus un intellectuel ou un expert dénonce publiquement des manques sur tel ou tel item, plus il est précis, rigoureux, pertinent et publicisé dans son argumentaire, plus il contribue à l'amélioration de celui-ci. La réactivité wikipédienne est à la hauteur du nombre de ses contributeurs et les corrections sont intégrées au fur et à mesure que les erreurs sont pointées. Ainsi, les plus sévères critiques de Wikipédia sont ses meilleurs serviteurs. Wikipédia a beaucoup plus à craindre de l'indifférence ou de la malveillance que des assauts des clercs qu'elle a, au contraire, intérêt à susciter.

Je n'insiste pas sur ces questions déjà très documentées. On trouvera sur le site de veille de l'INRP une bonne synthèse de tous ces débats et sur Wikipédia lui-même celle sur sa fiabilité.

La vitesse d'adaptation est favorisée par les outils, la robustesse et la simplicité du Wiki. Mais la technologie n'explique pas le phénomène, elle n'a été que l'opportunité qui lui a permis d'émerger. La rapidité avec laquelle les usagers du système traditionnel se sont mis à utiliser cette offre extérieure radicalement nouvelle, et pour nombre d'entre eux à y contribuer, implique que les institutions cognitives traditionnelles n'étaient plus tout-à-fait en phase avec les attentes de ceux qu'elles devaient servir.

Roger a montré combien la redocumentarisation en cours, dont Wikipédia est un des plus beaux exemples, accompagnait des changements profonds, le passage d'une modernité à une autre. Sans y revenir ni prétendre à une analyse très fouillée, il est facile de pointer quelques illustrations d'une adaptation de Wikipédia pour de nombreuses opérations cognitives contemporaines :

- La rapidité et facilité d'accès en phase avec un savoir utile omniprésent pour s'orienter dans la vie quotidienne et tout particulièrement dans les situations d'apprentissage de plus en plus courantes.

- La nécessité de trouver un socle commun et partagé, le plus exhaustif possible, de savoirs de référence reliés entre eux pour une société qui en fait sa richesse première. Les informaticiens diraient une ontologie, ici textuelle.

- L'importance de l'actualisation dans un monde fondé sur l'innovation continuelle.

- La possibilité d'accéder à des savoirs éclatés et hyperspécialisés dont plus personne ne saurait prétendre avoir la maîtrise.

- L'adaptation aux pratiques de connexion et partage des générations montantes, tout particulièrement les liens hypertextuels et le copier/coller.

Il faut reconnaitre que l'école et l'université, ces vieilles dames, ont du mal à répondre aux exigences nouvelles de ce savoir plus en surface qu'en profondeur. Pour autant, cela ne déqualifie pas leurs pratiques ancestrales. Pour reprendre une expression de Michel Serres, nous avons autant besoin d'alpinistes que de déposes en hélicoptère. Les deux rapports au savoir sont utiles, l'ancien permet de comprendre, le nouveau de s'adapter.

Dès lors le défi n'est pas de remplacer ou de déqualifier l'un par l'autre, mais de les articuler. De plus en plus de voix le suggèrent. J'ai cité dans un billet précédent l'étude d'un historien. Tout récemment, suite à une polémique concernant un collège américain qui suggérait d'interdire les citations de Wikipédia, Cathy Davidson a publié un article dans le même sens. Extraits :

I urge readers to take the hubbub around Middlebury's decision as an opportunity to engage students — and the country — in a substantive discussion of how we learn today, of how we make arguments from evidence, of how we extrapolate from discrete facts to theories and interpretations, and on what basis. Knowledge isn't just information, and it isn't just opinion. There are better and worse ways to reach conclusions, and complex reasons for how we arrive at them. The "discussion" section of Wikipedia is a great place to begin to consider some of the processes involved.

Même si il y a et il y aura des grincements, je crois que l'on peut être optimiste sur l'évolution de l'institution. Les débats y sont déjà très riches et ils continueront de se développer (voir le billet d'O. Ertzscheid par exemple). Malgré ses défauts, elle s'est déjà adaptée à bien des évolutions de la société et dispose d'une reconnaissance et d'une économie solide.

Mais cette évolution passe aussi par une reconnaissance officielle de Wikipédia. Là encore l'évolution est en route par une organisation de plus en plus éditoriale de sa production (voir l' exposé récent de Laure Endrizzi sur cette question). Le risque est que cet assagissement tarisse son économie cognitive dont un des ressorts est l'opposition à l'institution.