Récemment la question des cours en ligne a rebondi avec la mise en place par de grandes universités américaines de cours ouverts en ligne (MOOC pour Massive open online course, synthèse et analyse critique de H. Guillaud et pour une synthèse des recherches sur l'intégration du numérique dans l'enseignement supérieur voir le dossier de l'Ifé sur le sujet). La différence avec la période précédente est dans l’alliance des mots massive et open. L’idée est de s’adresser à l’ensemble du public connecté et intéressé par le sujet par une mise en ligne de ressources librement accessibles et aussi d'offrir la possibilité de s'inscrire pour avoir un encadrement, une évaluation et une certification, selon le principe du freemium. On peut y voir une politique généreuse, une industrialisation de l'éducation ou une habile stratégie de marketing, quoi qu'il en soit ces initiatives rebattent les cartes de l’offre de cours en ligne.

Avant d’entamer une discussion, suggérons déjà une traduction qui, sans modifier le concept d’origine, reflète mieux la relation francophone à l’éducation : COurs Ouverts Pour Tous, soit un sigle à la consonance évocatrice : COOPT.

Retour aux documens

Les lecteurs assidus de ce blog le savent depuis longtemps (pour les autres la séance de rattrapage est ici), le mot "document" vient du vieux français documens, lui-même dérivé du latin doceo (enseigner), qui signifiait, entre autres, les leçons données par le professeur à ses élèves, souvent un livre lu à l'ensemble de la classe, commenté et discuté. Il est remarquable de constater que depuis le Moyen-âge, et sans doute même auparavant, le dispositif de la classe a perduré dans les écoles et les universités. Tout comme le livre, dans sa forme codex, résiste, la classe est toujours là malgré le temps qui passe et les très nombreuses transformations de la société. Pour l'un comme pour l'autre, il ne faut pas y voir un anachronisme, un conservatisme des institutions et de leurs clercs, comme on le lit souvent, mais plutôt un hommage rendu par l'Histoire à la robustesse et l'efficacité des deux dispositifs.

Les lecteurs assidus de ce blog le savent depuis longtemps (pour les autres la séance de rattrapage est ici), le mot "document" vient du vieux français documens, lui-même dérivé du latin doceo (enseigner), qui signifiait, entre autres, les leçons données par le professeur à ses élèves, souvent un livre lu à l'ensemble de la classe, commenté et discuté. Il est remarquable de constater que depuis le Moyen-âge, et sans doute même auparavant, le dispositif de la classe a perduré dans les écoles et les universités. Tout comme le livre, dans sa forme codex, résiste, la classe est toujours là malgré le temps qui passe et les très nombreuses transformations de la société. Pour l'un comme pour l'autre, il ne faut pas y voir un anachronisme, un conservatisme des institutions et de leurs clercs, comme on le lit souvent, mais plutôt un hommage rendu par l'Histoire à la robustesse et l'efficacité des deux dispositifs.

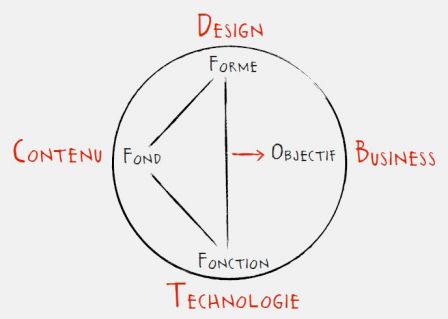

Pour autant, il serait bien stupide de ne pas considérer aussi l'apport des innovations documentaires, dans leurs dimensions sociales et techniques. L'imprimerie a fait progressivement entrer le manuel dans les classes, autorisant la lecture simultanée et le travail scolaire asynchrone, favorisant par là la démocratisation du savoir. Le numérique ouvre la voie à d'autres innovations documentaires, inscrites dans un autre moment de l'Histoire, qui renouvellent en les retrouvant les documens du Moyen-âge, par l'accès immédiat à la lecture audiovisuelle comme textuelle et la possibilité du commentaire, transformant le rapport maître-élèves, dans son espace-temps documentaire, dans sa représentation, son interaction, et facilitant, de plus, la vérification et la consultation immédiate du patrimoine documentaire.

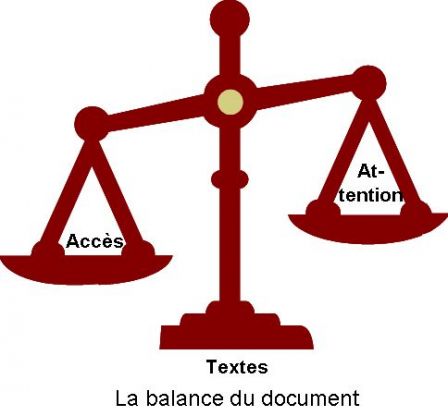

Reste que l'apprentissage suppose une tension entre le maître et l'élève (où le premier joue pour le second le rôle du passeur d'un savoir construit avant lui) et entre les élèves (où l'émulation et la co-construction facilite une appropriation entre pairs complémentaires). La classe est un des lieux privilégiés de l'exercice de cette tension. Tout l'enjeu pour le numérique, qui, plus encore que l'imprimerie, bouscule l'espace-temps documentaire, est de savoir comment ne pas perdre la tension en profitant au maximum des nouvelles performances documentaires. Même si le numérique favorise le partage spontané, l'échange d'expérience, il ne réduit pas pour autant la difficulté de l'apprentissage qui n'est pas une simple affaire de spontanéité.

Vers des COOPTs

Il existe déjà dans l'enseignement supérieur francophone nombre de cours accessibles en totalité ou en partie en ligne. Mais il s'agit la plupart du temps de conférences enregistrées en vidéo, de diaporama et de documents divers mis en ligne sans interaction avec les apprenants. Si le professeur est suffisamment captivant, la tension peut se manifester. Mais on en voit les limites et, de plus, on a perdu la tension entre pairs. De telles mises en ligne sont sans doute moins utiles qu'un bon manuel. Leur avantage est essentiellement économique : il s'agit basiquement d'un produit dérivé de l'université ou du professeur simple à décliner en ligne. Les MOOCs suivent le même raisonnement, avec un souci plus fort mis sur la pédagogie. Ils permettent un accès au plus grand nombre de cours, souvent de grande qualité, présentés, par ailleurs, en présentiel pour les étudiants de l'université. Il est possible aussi de s'inscrire pour pouvoir obtenir un encadrement de base et en cas de réussite des crédits. C'est une sorte d'hybride entre la simple mise en ligne et le elearning traditionnel.

Inversement, l'enseignement à distance dispose d'une longue tradition qui a permis d'en mesurer les apports et aussi les limites. Mais il s'agit souvent de dispositifs lourds, très scénarisés et donc difficilement reproductibles, et verrouillés pour protéger leur économie. Les plateformes installées dans les universités sont issues de cette tradition et peu opérantes dans un environnement ouvert.

Les universités de la francophonie ont un rapport différent à la démocratisation du savoir que les universités anglophones d'Amérique du nord. Il me semble qu'elles devraient proposer une réponse adaptée à leur culture au défi des MOOCs. Les COurs Ouverts Pour Tous (COOPT) pourraient fournir des ressources en ligne et un accompagnement plus fort, reconstruisant la tension du documens sans pour autant exploser les budgets en temps ou en moyens des universités. D'une part, il faut proposer à chacun une interactivité autorisant des échanges plus enrichissants entre apprenants et avec le(s) professeur(s) dans la lignée d'une université populaire. D'autre part, l'encadrement des étudiants inscrits au cours doit pouvoir utiliser au mieux les facilités de la gestion de l'espace-temps numériques documentaires pour se réaliser entièrement à distance en synchrone ou asynchrone.

Aujourd'hui, les outils ne manquent pas, depuis les classiques fermes de blogs, wikis, services bibliographiques, co-écritures en ligne, plateformes d'échanges diverses, jusqu'aux Google hangouts, twitter etc. Ce sont comme autant de briques d'un jeu de lego. L'astuce est de les choisir et les articuler au mieux pour construire une pédagogie cohérente en phase avec le contenu à transmettre. Il faut évidemment éviter de s'enfermer dans un environnement unique et verrouillé qu'il soit commercial ou institutionnel ou même idéologique pour pouvoir facilement évoluer. Enfin, l'objectif est aussi de capitaliser sur les années en profitant des interactions recueillies pour améliorer les cours. Et donc de garder la maîtrise complète de l'archivage du contenu.

Il existe déjà, ici ou là, des expériences. Pour être plus concret, j'en citerai deux sans prétendre qu'elles soient les plus pertinentes (les commentaires sont ouverts pour en présenter d'autres). Je n'ai pas fait d'enquête sur le sujet. Il s'agit de séminaires qui recherchent une cohérence entre un fonctionnement autour d'un noyau de discutants et une interaction ouverte sur l'extérieur en articulant des outils variés :

- Culture Visuelle d'A. Gunthert qui fonctionne comme un séminaire ouvert, comprenant à la fois un noyau d'habitués, des étudiants de l'EHESS et une large ouverture à tous les intéressés par sa thématique.

- Le webinaire Pédauque que nous avons mis en place (dont la prochaine séance est le 8 novembre) qui associe un blog, Google hang-out, un pad et twitter.

Un COOPT transatlantique

Le mieux pour avancer sur ces idées est l'expérimentation. Le cours sur l'économie du document, que j'ai donné en ligne depuis plusieurs années et dont ce blog est un élément, a toujours été librement accessible en ligne. Nous avons donc déjà une petite expérience à la fois de l'ouverture et de la pédagogie en ligne. Mais jusqu'à présent l'interaction au-delà des étudiants inscrits au cours était limitée. Début 2013, le cours va reprendre. La formation sera toujours proposée entièrement en ligne, cette fois dans un dispositif transatlantique : conjointement par l’École nationale supérieure de Lyon (master Architecture de l’information) et l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’université de Montréal (maîtrise en sciences de l’information). Le modèle sera toujours celui du freemium.

Nous allons pour ce cours utiliser des outils simples, accessibles pour tous, peu couteux pour l'établissement, sans montage technique lourd, ni temps pédagogique étendu à l'infini, comme ceux signalés plus haut. Voici ci-dessous, pour conclure, un autre petit exemple de ce que chacun peut aujourd'hui réaliser sans moyen particulier avec simplement un peu d'astuce et de bricolage documentaire sur le web aujourd'hui. A gauche, il s'agit de l'enregistrement d'une conférence que j'ai donnée à l'automne de l'année dernière à l'université du Cléo. Son sujet est encore tout à fait pertinent dans le cadre du cours Economie du document du printemps prochain. A droite, on retrouve les diapositives de la conférence que chacun peut annoter. Ainsi les étudiants, inscrits ou non au cours, peuvent réagir, poser des questions, commenter, discuter entre eux en intervenant directement sur les diapositives et le professeur peut leur répondre. L'ensemble permet de constituer une séance de COOPT, à condition, bien entendu, d'être placée dans une démarche pédagogique maîtrisée et intégrée dans un programme. Ce n'est pas non plus la panacée, mais cela me parait plus prometteur que ce que j'ai pu entrevoir des expériences de MOOCs jusqu'à présent.

Tout cela doit être expérimenté, testé en vraie grandeur. C'est ce que nous ferons au trimestre prochain. Mais vous pouvez déjà annoter les diapositives ci-dessous. Cela nous permettra d'avancer et d'améliorer le dispositif.

05-11-2012

Pour qui douterait encore de l'actualité du sujet :

Pappano, Laura. « Massive Open Online Courses Are Multiplying at a Rapid Pace ». The New York Times, novembre 2, 2012, sect. Education / Education Life.

16-11-2012

Qqu'un qui exprime mieux et plus concrètement que moi les enjeux de la classe inversée :

« Classes inversées, Flipped Classrooms … Ca flippe quoi au juste ? » Blog de M@rcel, novembre 7, 2012.