Par Jean-Michel Salaun le mercredi 22 août 2007, 18:07 - General

On pouvait lire dans le journal La Presse du 17 août dernier sous le titre Frank Zampino sali sur Wikipedia :

La Ville de Montréal a déclenché hier une enquête au sujet d'une biographie de Frank Zampino vandalisée sur Wikipedia à partir d'ordinateurs liés au cabinet du maire Gérald Tremblay. Le président du comité exécutif a été qualifié de «membre présumé de la Fédération internationale tuons tous les juifs (International Kill all Jews Federation)», d'«ancien supporter nazi» et de «membre de Weight Watchers», a appris La Presse.

Il s'agit d'un des nombreux résultats du Wikiscanner qui excite beaucoup les commentateurs ces derniers jours. Mais cette histoire particulière a, à mon avis, une morale bien différente que les diverses manipulations qu'a pu révéler l'outil (voir sur le sujet, parmi de très nombreux autres, ce billet pertinent de Christophe Deschamp).

Si l'on poursuit l'article de La Presse en effet, il est indiqué que la « diffamation » en question aurait été rédigée à partir d'un ordinateur de la mairie, serait restée deux minutes dans l'article de Wikipédia en question et qu'elle aurait été corrigée à partir du même ordinateur.. sauf que, selon le principe du Wiki, l'historique est resté.. a été repéré par des petits malins grâce à Wikiscanner.. et cela a suffi à provoquer l'ire de la mairie et une accroche à sensation pour les gazettes.

On peut en rire et penser qu'au Québec le ridicule ne tue plus. La mairie de Montréal a, d'ailleurs, le 21 août diffusé un communiqué qui donne une version différente :

Le texte qui portait atteinte à l'intégrité de Frank Zampino s'est retrouvé sur le site en question vers le 23 juillet 2006. L'enquête interne de la Ville de Montréal a permis de constater qu'une personne rattachée au cabinet du maire et du comité exécutif a tenté, de sa propre initiative et en toute bonne foi, de corriger ce texte, à partir de son poste de travail. En fait, cet employé du cabinet du maire et du comité exécutif s'est efforcé, le 15 août 2006, de retirer tous les propos mensongers, offensants et dégradants qui avaient été ajoutés à la biographie du président du comité exécutif. Ces corrections ont été faites en deux temps, car l'employé en question n'avait pas remarqué toutes les inepties qui entachaient la biographie de M. Zampino sur Wikipedia.

Quel que soit le fin mot de cette histoire, imaginons un instant qu'elle se soit déroulée, non pas au pays de la tolérance et des accommodements raisonnables, mais en Lybie, au Kazakhstan ou même en Russie ou en Chine. Il est à prévoir que les conséquences auraient été bien différentes, sans doute dramatiques, pour l'employé. Peut-être même des histoires comparables ont eu lieu sans que personne n'en sache rien. Hypothèse d'école dira-t-on, les internautes dans ces pays n'ont pas accès à Wikipédia, vrai et faux, cela dépend des pays et cela ne réduit en rien le problème de fond.

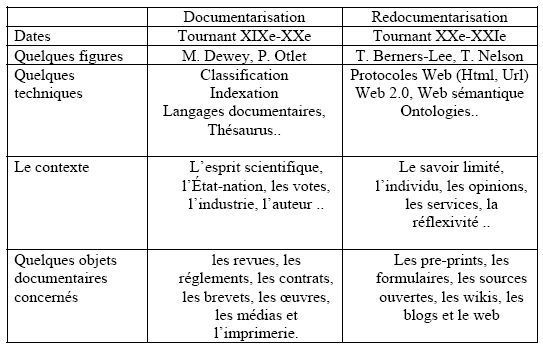

Celui-ci vient d'un paradoxe de la redocumentarisation que j'ai appelé dans un billet précédent « le paradoxe de Roger » :

Le Web favorise conjointement deux mouvements opposés : le développement d'échanges spontanés (conversations) et leur fixation sur un support public, pérenne et documenté.

Ainsi nous ne savons plus oublier. La « manipulation » de deux minutes de l'employé de Montréal, respectueuse ou facétieuse, n'avait aucune signification particulière, mais les traces en ont été conservées, ont été retrouvées et sont devenues matières à gesticulations.

Le problème est sérieux, les exemples de difficultés, beaucoup plus graves que mon anecdote, abondent. On pense, bien sûr, à Borgès et sa nouvelle Funes el memorio,

Funes est mort écrasé par sa mémoire. Cette nouvelle est une métaphore de l’insomnie. (Entretien avec L. Borgès, Le Monde Diplomatique, Août 2001, Html)

..sauf qu'ici il ne s'agit pas d'un individu sombrant dans la folie, mais d'une société entière.

Des réflexions commencent à apparaître. J'ai glané celles-là :

- Viktor Mayer-Schönberger, Useful Void: The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing, avril 2007. Pdf

- Jean-François Blanchette & Deborah G. Johnson, Data retention and the panoptic society: The social benefits of forgetfulness, Pdf. J.-F. Blanchette pilote un groupe de travail sur la question

- Denis Ettighoffer, Les droits de "l'Homme Numérique" : le droit à l'oubli. Html

En réalité, il s'agit d'une question classique d'archivistique : que peut-on jeter ? À partir de quel moment ? Sauf que la valeur économique de l'archivistique repose sur les limites physiques de la mémoire institutionnelle et, justement, ce sont elles qui ont disparu. Il faut donc trouver un nouveau fondement pour la valeur de l'oubli.