Ce billet a été rédigé par Céline Le Bail et Guillaume Cornille, étudiants de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information dans le cadre du cours sur l'économie du document.

L’offre de numérisation de Google fait partie d’un projet plus vaste nommé Google Book Search (ex Google Print) dont le but est d’ « effectuer des recherches sur l'intégralité du texte des livres afin de trouver ceux qui vous intéressent et de découvrir où les acheter ou les emprunter. » L’entreprise californienne s’est donc lancée le défi de réunir l’ensemble des ouvrages de la planète afin de les rendre accessibles à tous. Elle viserait donc à répondre à ce vieux rêve, celui de rendre accessible gratuitement tous les savoirs du monde, constituant ainsi la nouvelle « Alexandrie virtuelle ». Pour ce faire, Google a adopté une double approche en approchant les deux acteurs essentiels : les éditeurs et les bibliothèques.

Ce billet ne concerne que le volet bibliothèque du projet.

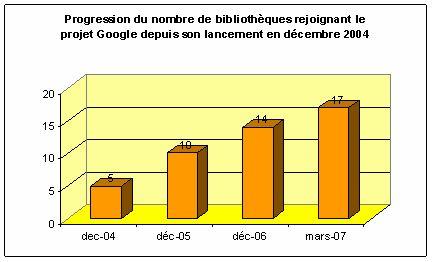

La société a contacté le monde des bibliothèques afin de leur proposer la numérisation de leurs ouvrages pour leur mise en ligne. Un premier partenariat s’est crée avec cinq des plus grands établissements américains et anglais dès son lancement en 2004 : la New York Public Library ainsi que les bibliothèques des universités du Michigan, d’Harvard, de Standford (Etats-Unis) et l’université d'Oxford (Grande-Bretagne). Depuis, cinq bibliothèques catalanes (2005), la bibliothèque de l’université de Californie, du Wisconsin, de Virginie ainsi que la bibliothèque de Madrid (2006) et les bibliothèques des universités du Texas et de Princeton (janvier et février 2007) ont rejoint le projet. Enfin, la bibliothèque du Land de Bavière (Bayerishe Staatsbibliothek) vient en mars 2007 de rejoindre le projet de bibliothèque de Google. Il faut noter que la Bayerische Staatsbibliothek est l'une des plus grandes bibliothèques de recherche en Europe avec 9 millions d'ouvrages et 49 000 abonnements à des magazines. Elle possède aussi 89 000 manuscrits du Moyen-âge et 20 000 incunables, d'où son rôle prépondérant dans la conservation du patrimoine culturel écrit d'Allemagne.

Le nombre des bibliothèques adhérentes au projet de Google se porte désormais à dix-sept (mars 2007).

Le but est donc de numériser en quelques années près de 15 millions d’ouvrages (soit environ 4,5 milliards de pages). Selon le principe de la propriété intellectuelle après ajustement de la firme, seuls les ouvrages tombés dans le domaine public seront disponibles dans leur intégralité, pour les autres, seuls des extraits ou informations générales sont accessibles.

Le but de Google est de travailler en collaboration avec les bibliothèques pour rendre accessible le patrimoine écrit mais également, selon leur présentation, pour la conception d’un « catalogue virtuel complet de tous les livres et dans toutes les langues, dans lequel les internautes pourront effectuer des recherches. Par le biais de ce catalogue, nous souhaitons aider les internautes à découvrir de nouveaux livres et les éditeurs à trouver de nouveaux lecteurs. »

Ce projet a provoqué de vives réactions dans le monde des bibliothèques avec, en chef de file, le président de la BNF, Jean-Noël Jeanneney. Toute une réflexion sur la manière de contrer, tout du moins ralentir le projet, s'est développée en Europe. On trouvera sur le blog du BBF une actualisation du débat européen.

Pourtant, les bibliothèques espagnoles et catalanes ont été séduites par le projet et ont accepté l'offre de Google. Qu’en est-t-il alors du débat ?

Pourquoi cette position contradictoire ? Nous avons pu interroger un bibliothécaire, Sergi Font, de la bibliothèque nationale de Catalogne. Voilà le compte-rendu de l’entrevue faite via Internet le 14 février 2007 :

Comme vous le savez, la Bibliothèque de Catalogne et 4 autres bibliothèques catalanes (Abadia de Montserrat, Ateneu Barcelonès, Centre Excursionista de Catalunya et le Séminari de Barcelona) ont adhéré au projet Google pour les bibliothèques. Il y a différentes raisons qui peuvent expliquer ce fait. Dans les cinq bibliothèques se trouvent déposés des fonds patrimoniaux assez nombreux et importants que nous devons préserver pour qu’ils soient à la disposition des citoyens. La numérisation nous permettra de disposer d’une copie de sécurité en plus de celle de diffusion, disponible pour n’importe quelle personne quel que soit le lieu où elle se trouve. De plus, les budgets des différentes bibliothèques ne permettent pas, pour le moment, d’aborder une politique de numérisation massive ou alors quelques actions ponctuelles.

Lors d’une rencontre sur la documentation, un représentant de Google s’est entretenu avec un responsable de la Bibliothèque de Catalogne. Pendant la conversation le thème de la numérisation est apparu et tant Google que la Bibliothèque se sont montrés disposer à arriver à un accord pour collaborer au projet Google bibliothèque.

L’accord sous-entend la numérisation de tous les livres tombés dans le domaine public, les livres sous droit d’auteur, qui se trouvent dans des conditions adéquates de préservation pour la manipulation sans risque pendant le processus de numérisation.

En ce moment nous en sommes à la phase de préparation du projet et il est difficile de quantifier les livres qui vont être numérisés et combien de temps cela va prendre.

Finalement, pour la Bibliothèque de Catalogne et les quatre autres bibliothèques catalanes l’adhésion au projet Google suppose une opportunité pour préserver leurs documents et garantir l’accès à leurs contenus à travers la toile, ou depuis le portail de Google ou de leurs propres catalogues. Un autre bénéfice évident sera de doter d’une meilleure visibilité sur Internet de la culture catalane.

La situation politique actuelle de la Catalogne tend à expliquer la position de sa bibliothèque nationale. Dotée d’une culture et d’une histoire riche, la Catalogne est une province relativement indépendante et qui tente de plus en plus à se démarquer de Madrid et du reste de l’Espagne. L’adhésion au projet Google peut-être perçue comme une position symbolique, un « pied de nez » à Madrid. En effet, un des arguments clés soulevés par S. Font est la mise en valeur de la langue et de la culture catalane et de sa diffusion sur Internet. Les autres arguments sont d’ordre généraux et se retrouvent chez les principales bibliothèques qui ont adhéré au projet : problème de financement, copie de sécurité et la mise à disposition pour les citoyens ou les chercheurs de fonds patrimoniaux importants.

Google a désormais mis le pied en Europe. Même s’il n’a pas approché de grandes bibliothèques nationales, Google a séduit des bibliothèques avec des fonds importants. Son implantation est progressive et a débuté par des territoires ou provinces dont la position au sein de leur pays n’est pas négligeable. L’échiquier est en place, l’Europe se mobilise mais l’appétit de Google est grand et sans « faim ». Jusqu’où ira-t-il ?