Ce billet a été rédigé par Charles Mercure, étudiant de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information dans le cadre du cours sur l'économie du document.

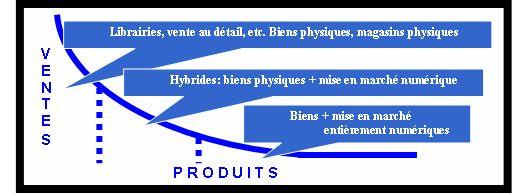

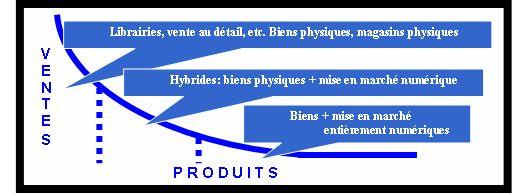

En reprenant le thème de l’effet «longue traîne» sur le monde de l’édition, j’aimerai faire un survol des produits d’édition sensés se «nicher» à l’extrémité droite de la dite traîne et dont la majorité sont produits et vendus par le biais du numérique selon le graphique suivant inspiré de Chris Anderson :

En plus des nombreuses compilations, gratuites ou payantes, de livres électroniques où l’on retrouve les œuvres appartenant au domaine public comme Gutenberg, Gallica, et, plus près de nous, La bibliothèque électronique du Québec, des pléthores de livres sont maintenant édités et vendus sur l’Internet.

Certains éditeurs électroniques jouent le rôle de distributeurs en offrant des livres tels qu’ils se retrouvent déjà sur le marché physique comme c’est le cas de Numilog, qui présente aussi des livres audio en format MP3.

D’autres se présentent comme une véritable alternative à l’édition traditionnelle et choisissent parmi une variété grandissante de formats électroniques (PDF, RTF, SGML, XML, etc.) pour publier des œuvres qui ne se verront peut-être jamais imprimées, si ce n’est par une imprimante personnelle ou un imprimeur à la demande comme le sont Lightning Source et Xlibris.

Incidemment, il semble que les éditeurs électroniques ont trouvé un autre marché florissant à vendre leurs services aux auteurs qui doivent parfois payer le gros prix (jusqu’à 500$). Ces services comprennent le choix d’un format, la mise en page adaptée, la correction du texte, la conception de la couverture, l’impression, la distribution, et plus encore. Par exemple, on peut lire dans la foire aux questions de l’un de ces éditeurs :

«EST-CE QUE VOUS POUVEZ RÉDIGER LES OUVRAGES À NOTRE PLACE ?

Oui, tout à fait. Nous pouvons écrire intégralement tout votre ouvrage. Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter par mail. Vous pouvez aussi nous envoyer par mail un texte non structuré, non finalisé, écrit avec vos mots et votre style. Votre texte sera alors entièrement réécrit par nos soins, en conservant (si vous le souhaitez) vos mots et votre style. Dans les deux cas, le texte vous est soumis pour validation avant publication. »

Paradoxalement, la majorité des éditeurs électroniques mettent une énergie non négligeable dans la mise en page de ces livres afin qu’elle s’apparente le plus possible à des livres physiques (format, lettrage, couverture, quatrième de couverture, etc.). Ils promettent souvent d’envoyer un certain nombre d’exemplaires imprimés à l’auteur en guise de récompense palpable. Comme quoi, il n’y a rien d’aussi gratifiant pour un auteur que de se voir édité sur le bon vieux codex en papier.

Qui plus est, pour pallier le fait que les auteurs n’auront pas la satisfaction de voir leur livre dans la vitrine d’un libraire de «briques et de mortier» (pour emprunter une expression chère à Chris Anderson), ces éditeurs organisent des activités sociales ou s’approprient des lieux physiques pour donner à leurs auteurs l’équivalent promotionnel des séances de dédicaces. C’est le cas de cette librairie-café de Montréal. À défaut d’un livre à signer qu’ils peuvent emporter chez eux, les lecteurs ont tout de même l’occasion de rencontrer les auteurs et de consulter une version papier de leur œuvre, digne vestige trônant au milieu des terminaux électroniques d’un genre de cybercafé.

Tout cela témoigne des avantages ontologiques indéniables, tant pour l’auteur que pour le consommateur, des livres physiques, à savoir leur troisième dimension, leur poids, leurs couleurs, et même leur odeur. Je connais un amant de littérature dont le premier plaisir à l’achat d’un livre est d’en humer l’effluve en en compulsant rapidement les pages.

Mais ces avantages ont aussi leurs revers. Face au monolithisme de son ancêtre, le livre électronique peut se vanter d’une plasticité accrue. Les éditeurs électroniques commencent à peine à la maîtriser. Progressivement, on voit se profiler la «redocumentarisation» du livre.

Peu à peu, les éditeurs consentent, ouvertement ou tacitement, à ce que le contenu des livres dont ils possèdent les droits soit morcelé pour le rendre «visible» aux moteurs de recherches de toutes sortes comme par exemple Google Book Search. Le programme «cherchez au cœur» d’Amazon est un exemple où l’objectif mercantile est moins subtil.

Récemment, le livre électronique a pris une modalité qui donne un sens nouveau à l’expression «édition électronique». On peut acheter des livres incomplets et participer à leur édition collective : il s’agit du service Roughcuts.

Chez Random House et Harper Collins, on vous permet de faire des recherches plein texte à l’intérieur de certains livres de leur catalogue par l’entremise d’un «widget» que l’on peut insérer dans n’importe quel site web ou sur un billet. Le «widget» se copie et se colle sur un site moyennant une commande HTML. Il prend alors la forme d’une icône représentant la couverture du livre physique. Là encore on n’est qu’à quelques pixels et à un seul clic d’acheter le livre.

En terminant, je tiens à rappeler que les bandes-dessinées en ligne (interactives ou non) sont parmi les livres électroniques les plus édités, même au Québec. On peut les acheter à la pièce ou s’abonner et recevoir des points que l’on peut dépenser ensuite pour acheter des numéros (Voir le site de Coffre à BD). Il s’agit souvent de reprise de titres qui ne sont plus édités en BD physiques. On est en présence d’un cas patent de résurrection de titres morts grâce à l’effet «longue traine».

J’ai omis plusieurs autres modalités du livre électronique mis en marché électroniquement mais je compte sur vous pour m’indiquer celles qui vous semblent les plus significatives…