Vu sur le Blogue du BBF

La Bibliothèque de l'université Claude Bernard Lyon 1 a développé une «démarche qualité» pour analyser et améliorer le fonctionnement quotidien de ses services. L'ensemble a été présenté dans un article du précédent numéro de la revue.

Cavalier, François ; Jonneaux, Chantal ; Mauriès, Arlette, « La démarche qualité : Mise en œuvre à la bibliothèque de l’université Lyon-I », BBF, 2007, n° 5, p. 78-84. XML

Le processus a duré deux années pleines, donné lieu à une mobilisation de l'ensemble du personnel et, semble-t-il, apporté une amélioration notable des services. Le plus remarquable vu à distance et à coup sûr d'une grande utilité pour les bibliothécaires francophones est le référentiel Qualité maintenant accessible en ligne (ici, naviguer à partir du bandeau de gauche).

Toute l'activité en contact avec le public y est détaillée et mise en fiches. Les bonnes pratiques y sont précisées.

Exemple d'une fiche parmi bien d'autres :

Informer et inscrire des étudiants de Licence Master (1- 2e cycle) - Lycéens

Déroulement :

1 - Identifier le statut de la personne : niveau d'étude, établissement d'origine : se reporter à la fiche : UCBL et au delà

* Etudiants de Lyon1 - aucune démarche à faire : ils sont déjà inscrits et ont payé leurs droits de bibliothèque.

* Autres étudiants : ils peuvent consulter sur place librement mais pour emprunter ou bénéficier des services informatiques, ils doivent s'inscrire. Préciser le montant de l'abonnement, les droits d'emprunt et de consultation informatique, les pièces justificatives à fournir : se reporter à la fiche Tarifs et catégories statistiques

2 - Horaires d'ouverture de la BU.

3 - Présenter le SCD et le réseau des bibliothèques (la section science et l'annexe Gerland, la section santé et ses annexes : Lyon Sud, Laennec, Odontologie) en s'appuyant sur le Guide du lecteur. Préciser aux étudiants qu'ils peuvent bénéficier des collections de toutes les bibliothèques du réseau.

4 - Organisation spatiale : présenter les salles de travail, salles informatiques, banques de prêt et banques accueil ; préciser que le personnel présent est à la disposition de l'usager pour tout renseignement complémentaire.

5 - Organisation thématique : présenter les ouvrages en libre - accès et l'existence de plans de classement affichés dans les salles

6 - Prêt indirect (certaines collections de Sciences et CD-Rom en Santé) Préciser les modalités du prêt

7 - Catalogue des bibliothèques du SCD : montrer où il se trouve et préciser qu'il est aussi accessible sur le site web du SCD

8 - Etudiants de niveau master, préciser les conditions d'accès aux revues et aux thèses (uniquement par le biais du catalogue)

9 - Règlement : rappeler les principaux points concernant le respect du silence, les interdictions diverses (boissons, portables...)

10 - Inscrire si besoin le lecteur sur Horizon ; expliquer les règles sur les pénalités, le renouvellement, l'accès à une session informatique.

11 - Après inscription payante et si le lecteur le demande, établir un reçu en remplissant la date, la somme payée en chiffres et en lettres et en apposant le tampon de la bibliothèque.

Publics concernés :

* Lycéens (tout établissement)

* Etudiants 1er et 2ème cycles / Licences et Masters

* Etudiants Lyon1

* Etudiants des autres universités françaises ou étrangères

* Etudiants des classes préparatoires et de BTS

* Etudiants des grandes écoles publiques ou privées

* Etudiants des écoles d'infirmières, de vétérinaires ou de kinésithérapie

* Etudiants IUFM, CNED ou CNAM

* Etudiants auditeur libre de Lyon 1

Documents à fournir par l'usager ou conditions à remplir :

* étudiants de Lyon 1 : rien

* autres étudiants : carte d'étudiant, justificatif de domicile

Documents remis au lecteur par l'agent :

* Le guide du lecteur

* Le calendrier des horaires d'ouverture

* Carte BU s'il y a lieu

Référent de la fiche : Michèle Richardet

Date de création : 26/11/2007

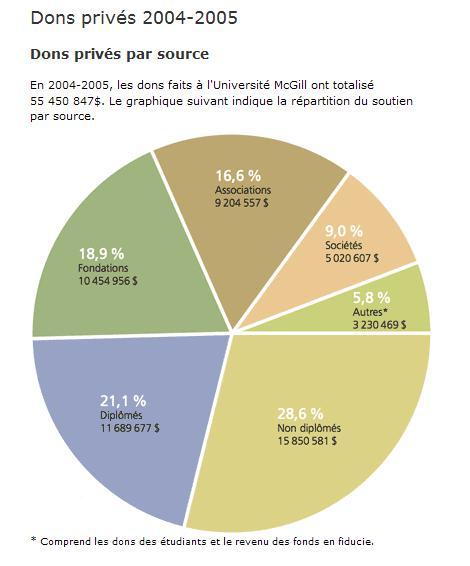

Documentation Université McGill

Documentation Université McGill