En 2004, deux anciens de l'Institut Poynter (école de journalisme US) ont réalisé une animation flash qui a fait le tour du Web : EPIC 2014, actualisée un an plus tard en EPIC 2015 (ici, là la traduction française de la première version et là l'histoire de sa conception par les réalisateurs). Ils y prédisaient, dans une sombre dramaturgie centrée sur les US, la marginalisation du New-York Times, symbole de la presse traditionnelle, au profit d'un service de nouvelles personnalisables, produites par une multitude d'internautes et agrégées par les technologies d'une firme GoogleZon, issue de la fusion de Google et d'Amazon.

Trois ans plus tard, même si quelques détails pourraient être affinés et si les orientations se sont précisées et parfois modifiées, le scénario est plus que jamais d'actualité. Les trois principaux protagonistes sont sur le devant de la scène et les évènements semblent donner raison aux Cassandres. Google domine et innove en continu. Sa dernière annonce, Knol, ressemble à un appel à la publication de textes issus d'experts de tous sujets (qui pourrait séduire voir par exemple ici). Amazon s'élargit et sa tablette Kindle a vocation à favoriser la lecture de texte édités. Le New-York Times s'interroge toujours sur la meilleure stratégie et vient d'ouvrir à l'accès gratuit l'ensemble des ressources de son site.

Le journal quotidien parait, en effet contrairement à son frère de papier le livre (ici, là et là, ne pas oublier les très enrichissants commentaires), gravement menacé par la montée du numérique, du moins dans les sociétés occidentales. Le journal quotidien traditionnel, au sens où nous l'entendons encore aujourd'hui : sorte de codex, grand format, léger et éphémère, (forme) qui nous renseigne sur l'actualité du jour par une série d'articles sur des sujets divers (texte) et marque ainsi notre appartenance à une communauté (médium), est de moins en moins adapté à notre monde ou à notre façon de vivre notre modernité.

Si l'on observe les chiffres qui nous viennent des US sur la santé de la presse, le pessimisme y est clairement de mise. La descente aux enfers, démarrée depuis peu d'années en réalité, parait inexorable et rapide. Parmi les très nombreuses analyses déjà produites, je me contenterai de citer un blogueur, Alan Mutter. Le tableau est trop sombre pour que les détails importent vraiment, et les changements sont si rapides et récents que les rapports plus approfondis sont souvent obsolètes au moment où ils sont publiés.

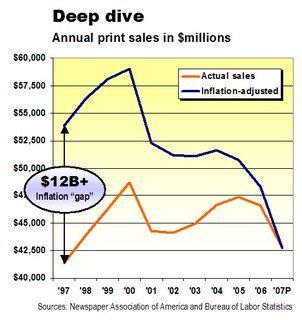

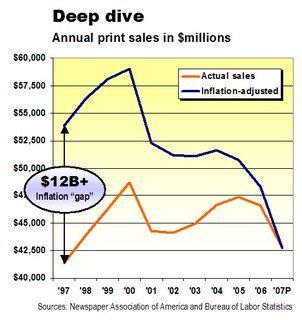

Dans le papier, la chute du chiffre d'affaires de la publicité est radicale. Si l'on tient compte de l'inflation, on observe une croissance remarquable à la fin des années 90, suivie d'une bascule brutale et, sans doute, inexorable.

Deflating sales for de press, 20 nov 2007, Html repéré par TechCrunch

Malheureusement pour le journal, cette perte n'est pas compensée, loin de là, par les gains nouveaux de la publicité sur le Web, celle-là même`dont la croissance explosive explique la brutalité du déplacement des annonceurs. La presse trouve, on le sait, sur ce terrain des concurrents redoutables (trad JMS) :

Le visiteur moyen passe 24 secondes par jour au cours d'un mois de 30 jours sur un site de journal, à comparer avec une moyenne de presque 2½ minutes par jour sur les 10 sites tenus par les leaders du Web.

Le tableau, dont est tiré cette constatation est clair :

Reality check, 01 nov 2007, Html (repéré par J. Mignon)

Pour ne rien arranger, les prix des espaces publicitaires sur le Web (CPM, coût pour mille) reflètent une relation différente entre clients et fournisseurs d'espaces publicitaires, et sont négociés plus bas. La structure du marché publicitaire a changé et la presse traditionnelle n'y a plus qu'une place très minoritaire.

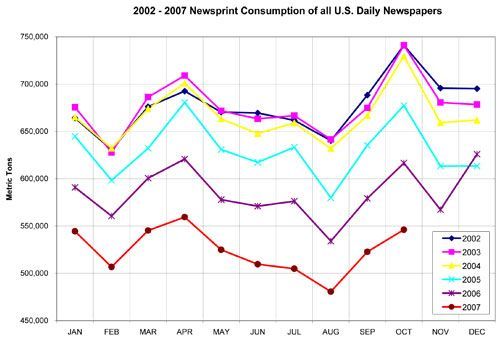

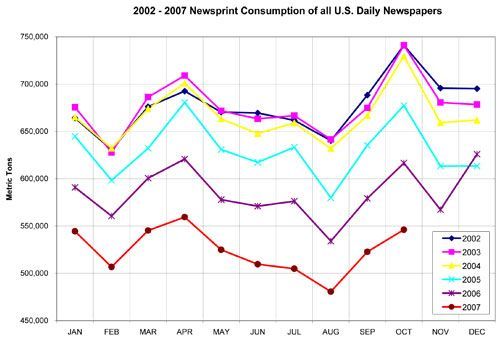

Du côté de la consommation de papier, la situation est peut-être réjouissante pour les arbres, mais pas vraiment pour l'industrie de la presse. Le graphique ci-dessous, qui montre l'achat de papier en tonnes par les journaux quotidiens, révèle clairement l'ampleur du déclin du journal traditionnel. En trois ans, les achats au moment du pic d'octobre ont baissé de presque 200.000 tonnes, soit un peu moins du tiers.

Source NAA, ici

Ainsi l'industrie de la presse américaine subit de plein fouet l'effet de ciseau du Web-média : déplacement du marché publicitaire et popularisation de la « gratuité », voir ici.

La seule lueur positive dans ce très sombre tableau est le succès de l'ouverture en accès libre des archives du New-York Times (voir les remarques d'E. Parody ici). Les journalistes oublient souvent, en effet, qu'ils construisent des collections. Ils documentent au jour le jour les évènements du monde et l'accumulation temporelle de leurs articles constituent une base, déjà structurée et formatée ou presque, de l'histoire immédiate des situations qu'ils couvrent. La valorisation des collections se fait sur le modèle bibliothéconomique et passe par un accès ouvert (éventuellement payant comme dans l'édition scientifique, mais pas directement pour l'acte de lecture). Ici la publicité n'est plus attachée directement à la page, mais à la requête comme dans le Web-média. Cette valorisation est une voie intéressante, mais qui ne concerne que les titres de référence et conduit naturellement à une concentration.

Nous allons donc vraisemblablement vers une crise majeure de la presse. Compte-tenu de son rôle dans les démocraties occidentales, elle ne passera pas inaperçue.